L'Alsace possède une forte identité culturelle, à la fois française et germanique.La nation contrôlant l'Alsace a toujours cherché à effacer les liens historiques et culturels la reliant à l'autre nation. L'intégration culturelle alsacienne au sein de la nation française est essentiellement marquée par le soutien de la bourgeoisie d'Alsace à la révolution française, puis le rejet de l'Allemagne plus massif après la Seconde Guerre mondiale. Mais beaucoup plus que la Révolution Française l'attachement à la France pour les populations rurales et le petit peuple des villes est confessionnel. Pour les catholiques la France est un pays catholique comme eux. Pour les protestants l'attachement à la France est moindre.

D'après le géographe Paul Vidal de La Blache dans La France de l'Est, l'adhésion de la population alsacienne à la France a été scellée sur une base plus politique que culturelle. A ce titre, la lettre de Fustel de Coulanges adressée à Mommsen du 27 octobre 1870 puis le discours d'Ernest Renan à la Sorbonne le 11 mars 1882 soulignent le caractère politique inhérent à la construction d'une Nation. La confrontation entre la France et l'Allemagne est aussi une lutte entre des conceptions opposées de l'idée de Nation.

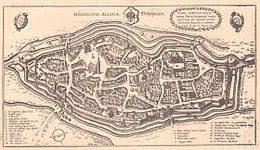

Mais jusqu'en 1870, la question de l'identité alsacienne n'était pas à proprement parler un problème. L'intégration à la France, qui commença dès 1648 avec le traité de Westphalie, s'apparentait essentiellement à un changement de souverain, les Alsaciens devenant des sujets du roi de France. Si Louis XIV prenait souvent pour les paysans dans leurs conflits avec les seigneurs, c'est également la stabilité retrouvée et les investissements colossaux réalisés par l'Etat (fortifications Vauban, creusement de canaux dont celui du Rhône au Rhin....), au fondement d'une reprise de l'activité économique, qui permirent de se concilier avec la population.

C'est surtout le célèbre écriteau placé sur le pont du Rhin, à Strasbourg, le 14 juillet 1791, pour la fête de la Fédération, ici commence le pays de la Liberté, qui symbolise l'adhésion de l'Alsace à la communauté nationale française. L'Alsace fournit beaucoup d'officiers à la France sous la Révolution (Kléber, Kellermann), et la Marseillaise fut chantée pour la première fois par Rouget de l'Isle à l'hôtel de ville de Strasbourg. L'Alsace fut un pays de commerçants, d'artisans, de bourgeois indépendants qui soutinrent la Révolution et les Républiques. La masse de la population était surtout concernée par des intérêts purement confessionnels.

Ainsi, les Alsaciens ont conservé leur culture germanique et leur réseau social traditionnel, tout en s'enrichissant de la culture française. La moindre tension franco-allemande suffisait à mettre en doute le sentiment national des protestants. Lorsqu'éclate le conflit contre la Prusse en 1870, c'est en citoyens, sous l'étendard français, que combattent les Alsaciens. La résistance de Belfort, qui ne fut pas annexée par les Prussiens, et la conduite héroïque des troupes françaises en très nette infériorité numérique à la bataille de Froeschwiller-Woerth ne sont pas étrangères à cette considération.

Mais le facteur déterminant de l'attachement à la France n'est pas ethnique ou linguistique mais lié au fait que la nation française, en 1871, est encore fondée sur les valeurs catholiques. A l'apposé, pour les protestants jusque là intégrés dans un Etat catholique, la guerre de 1870-71 et l'annexion à l'Empire Allemand s'annonce comme une revanche. Une phrase courante désignait les protestants comme pro-allemand et les catholiques comme pro-français. Ainsi, lors de l'incorporation des recrues, après octobre 1872, les campagnes catholiques comptent beaucoup de réfractaires, alors que dans le village protestant de Baldenheim, les conscrits défilent dans les rues derrière un drapeau portant l'inscription "Vive Guillaume, Empereur d'Allemagne".

D'après le géographe Paul Vidal de La Blache dans La France de l'Est, l'adhésion de la population alsacienne à la France a été scellée sur une base plus politique que culturelle. A ce titre, la lettre de Fustel de Coulanges adressée à Mommsen du 27 octobre 1870 puis le discours d'Ernest Renan à la Sorbonne le 11 mars 1882 soulignent le caractère politique inhérent à la construction d'une Nation. La confrontation entre la France et l'Allemagne est aussi une lutte entre des conceptions opposées de l'idée de Nation.

Mais jusqu'en 1870, la question de l'identité alsacienne n'était pas à proprement parler un problème. L'intégration à la France, qui commença dès 1648 avec le traité de Westphalie, s'apparentait essentiellement à un changement de souverain, les Alsaciens devenant des sujets du roi de France. Si Louis XIV prenait souvent pour les paysans dans leurs conflits avec les seigneurs, c'est également la stabilité retrouvée et les investissements colossaux réalisés par l'Etat (fortifications Vauban, creusement de canaux dont celui du Rhône au Rhin....), au fondement d'une reprise de l'activité économique, qui permirent de se concilier avec la population.

C'est surtout le célèbre écriteau placé sur le pont du Rhin, à Strasbourg, le 14 juillet 1791, pour la fête de la Fédération, ici commence le pays de la Liberté, qui symbolise l'adhésion de l'Alsace à la communauté nationale française. L'Alsace fournit beaucoup d'officiers à la France sous la Révolution (Kléber, Kellermann), et la Marseillaise fut chantée pour la première fois par Rouget de l'Isle à l'hôtel de ville de Strasbourg. L'Alsace fut un pays de commerçants, d'artisans, de bourgeois indépendants qui soutinrent la Révolution et les Républiques. La masse de la population était surtout concernée par des intérêts purement confessionnels.

Ainsi, les Alsaciens ont conservé leur culture germanique et leur réseau social traditionnel, tout en s'enrichissant de la culture française. La moindre tension franco-allemande suffisait à mettre en doute le sentiment national des protestants. Lorsqu'éclate le conflit contre la Prusse en 1870, c'est en citoyens, sous l'étendard français, que combattent les Alsaciens. La résistance de Belfort, qui ne fut pas annexée par les Prussiens, et la conduite héroïque des troupes françaises en très nette infériorité numérique à la bataille de Froeschwiller-Woerth ne sont pas étrangères à cette considération.

Mais le facteur déterminant de l'attachement à la France n'est pas ethnique ou linguistique mais lié au fait que la nation française, en 1871, est encore fondée sur les valeurs catholiques. A l'apposé, pour les protestants jusque là intégrés dans un Etat catholique, la guerre de 1870-71 et l'annexion à l'Empire Allemand s'annonce comme une revanche. Une phrase courante désignait les protestants comme pro-allemand et les catholiques comme pro-français. Ainsi, lors de l'incorporation des recrues, après octobre 1872, les campagnes catholiques comptent beaucoup de réfractaires, alors que dans le village protestant de Baldenheim, les conscrits défilent dans les rues derrière un drapeau portant l'inscription "Vive Guillaume, Empereur d'Allemagne".

La plaque commémorative apposée sur la façade du Collège épiscopal Saint-Etienne à Strasbourg

La plaque commémorative apposée sur la façade du Collège épiscopal Saint-Etienne à Strasbourg

Episode de la guerre de 1814 (Théophile Schuler, 1870)

Episode de la guerre de 1814 (Théophile Schuler, 1870) Victor Schoelcher, Abolition de l'esclavage

Victor Schoelcher, Abolition de l'esclavage L'Alsace dans l'Empire allemand

L'Alsace dans l'Empire allemand