De nombreuses autoroutes traversent le Centre-Val de Loire et relient-Paris à Lyon (A6)-à Bordeaux (A10)-à Clemront-Ferrand (A71)-à Rennes et à Nantes (A11)-à Nevers (A77)- à Toulouse (A20). Trois autoroutes transervales, Orléans-Sens (A19), Vierzon-Tours-Angers (A85) et Tours-Le Mans-Rouen (A28), complètent le réseau.

Côté transport par voie ferrée, le Conseil régional finance le réseau TER Centre-Val de Loire*,dont il délègue la gestion à la SNCF.

*Le TER Centre-Val de Loire

TER Centre-Val de Loire en gare d'Orléans

TER Centre-Val de Loire en gare d'Orléans

Situation: Centre-Val de Loire

Type: Transport express régional

Entrée en service: 1997

Lignes: 28

Gares: 150

Fréquentation: 51 750/ jour

Ecartement des rails: 1 435 mm

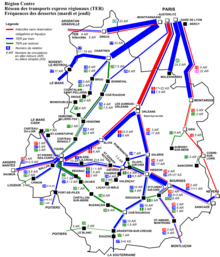

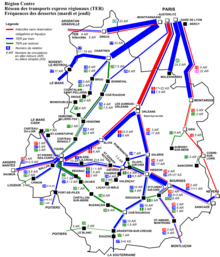

Plan du réseau

Plan du réseau

Le TER Centre-Val de Loire, anciennement TER Centre, est le réseau Transport express régional de la région administrative Centre-Val de Loire.

Histoire

Le

transport régional avant la décentralisation

En 1960,

le trafic régional et local est assuré surtout par les trains omnibus, qui

incluent les trains directs ou semi-directs. Dans l'actuelle région Centre-Val

de Loire, ce trafic est alors moyennement développé et comporte généralement

trois à cinq aller-retours quotidiens par ligne. Une densité de trafic

supérieure est constatée entre Le Mans et Connerré-Beillé, Le Mans et Sablé,

Vierzon et Bourges, Vierzon et Salbris, ainsi qu'entre Romorantin, Salbris et

Valençay. Toutefois, ce n'est que sur la courte section entre Tours et

Saint-Pierre-des-Corps que les dix circulations par jour et par sens sont

atteintes ou dépassées. Quant aux lignes fermées au tournant des décennies 1960

et 1970, elles ne sont parcourues que par deux paires d'omnibus par jour au maximum.

Dans un contexte de motorisation individuelle galopante et d'investissements

limités dans les transports en commun, le "contrat de programme"

Etat-SNCF d'août 1966 vise, entre autres, à décharger la SNCF des services

déficitaires sans mettre officiellement en question l'obligation de service

public. Moyennant, notamment, le transfert de services omnibus sur la route la

suppression de lignes déficitaires parcourues uniquement par des omnibus et la

réorganisation des services subsistants, l'équilibre budgétaire de la SNCF

devra ainsi être atteint de nouveau en 1974. Une programme de fermeture portant

à l'origine sur 5 000 km de relations omnibus est élaboré. Bientôt, l'objectif

sera porté à 10 000 km, mais nombre de fermetures ne seront finalement pas mises

en oeuvre ou le seront beaucoup plus tard, jusque dans les années 1990.

Finalement, entre avril 1967 et août 1973, 6 756 km de lignes sont fermées au

service voyageurs, avec le plus souvent substitution par un service routier

sous responsabilité de la SNCF. Dans l'actuelle région Centre-Val de Loire, les

dernières fermetures concernent: Châteauroux, Montluçon, (103 km, 28 septembre

1969), Saint-Martin-d'Etampes-Pithiviers (37 km, 4 novembre 1969), Les

Aubrais-Montargis (62 km, 4 novembre 1969), Les Aubrais-Montargis (72 km,

4 novembre 1969), Loches-Châteuroux (72 km, 15 février 1970), Chinon-Thouars

(49 km 31 mai 1970), Chartres-Dreux (43 km 4 juillet 1971),

Malesherbes-Montargis (48 km 6 septembre 1971), Courtalain-Château-du-Loir (77

km 6 octobre 1971).

Le conventionnement du transport régional de voyageurs avant la naissance du TER

Les mesures de réorganisation du trafic sous l'initiative de la SNCF se limitent finalement à deux agglomérations, Bordeaux et Lyon, et l'Etat n'entreprend aucune démarche dans ce sens non plus. C'est toutefois une administration déconcentrée, l'Oream Lorraine,, qui sera à l'origine du premier renouvellement fondamental d'une desserte régionale, née davantage de la nécessité de développer un projet en faveur de la cohésion d'une métropole régionale que de la volonté de dynamiser les transports ferroviaires de proximité. Il s'agit de la desserte cadencée Métrolor entre Thionville et Nancy, qui démarre le 1er janvier 1970). Suivra bientôt après Métrazur entre Cannes et Mention en juillet 1970, mais ce service est, pendant les premières années, limité aux vacances scolaires d'été et assuré avec le matériel de Métrolor. Le succès de l'expérience lorraine suscite un vif intérêt dans la France entière et déclenchera un certain nombre de projets qui s'en inspirent, sans toutefois appliquer avec suffisamment de rigueur les principes à la clé de ce premier succès. La région Centre est justement le théâtre de la deuxième refonte d'un service régional, mise en oeuvre en juin 1972 sous le titre Métroloire sur la relation Orléans-Blois-Tours. Bien que l'idée de départ soit la même qu'en Lorraine, à savoir le renforcement des liens entre les agglomérations le long de la ligne, Métroloire n'est pas un service cadencé mais consiste en un renforcement de la desserte existante. Alors qu'en Lorraine les collectivités territoriales étaient pour pour partie opposés au projet, ce sont neuf collectivités qui conjuguent leurs efforts pour mettre en route Métroloire et passent une convention avec la SNCF. Il s'agit des trois départements concernés (Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher), des trois principales villes desservies et de leurs Chambre de commerce et d'industrie. Le projet est un succès et Métroloir devient bénéficiaire à partir de 1974.

Sans attendre les résultats du projet Métroloire, la région Centre est choisie comme région pilote pour l'élaboration d'un Schéma régional de transport (SRT), partant de premières études réalisées par des services de l'Etat en 1972. Le dispositif du SRT n'est instauré qu'au printemps 1974, sans vraiment être institutionnalisé avant la Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI). Les axes de réflexion du SRT Centre ressortent début 1975: organiser les transports collectifs de façon à contribuer à une meilleure harmonie régionale et considérer dans ce contexte la thématique du report sur route des services omnibus. Concrètement, la région décide de réaliser un réseau d'armature en se servant notamment des lignes de chemin de fer, devant relier les villes entre elles et aux deux principales agglomérations, Orléans et Tours. L'analyse des flux de transport montre la nécessité de renforcer l'offre de transport sur cinq relations ferroviaires et routières : Orléans-Montargis, Orléans-Chartres, Tours-Châteauroux, Chartres-Dreux et Vierzon-Bourges, les deux dernières étant jugées dignes de desserte cadencées. Sur trois lignes, les trains omnibus devront être transformés en train semi-directs avec instauration de services routiers complémentaires, et deux lignes fermées au trafic de voyageurs sont proposées à la réouverture: (Tours)-Loches-Châteauroux et Les Aubrais-Montargis. Bien que le schéma soit adopté à l'unanimité le 30 septembre 1977, il rencontre l'opposition de l'Etat en raison de ces réouvertures et reste lettre morte. Le décret du 30 août 1977 relatif aux SRT permet aux régions d'encaisser les économies réalisées par les transferts de services omnibus sur la route, à condition qu'elles soient réinvesties dans les transports collectifs.Le décret du 30 août 1977 relatif aux SRT Centre n'étant pas approuvé par l'Etat, la région ne peut pas bénéficier de ce décret.

A la même époque, les services omnibus dont son issus, pour l'essentiel, les trains TER, ne bénéficient pas d'un matériel adapté. Quand ils ne sont pas assurés par des autorails, ils sont exploités avec du matériel ancien reconstruit (voitures Bruhat, Romilly et Sud-Est notamment) ou avec du matériel grandes lignes ou Île-de-France déclassé. Ainsi, vingt-sept automotrices Z 4100 mises en service à partir de 1925 sont mutées jusqu'en 1974 à Tours et aux Aubrais (deux unités pour les navettes entre cette gare et la gare d'Orléans).

Globalement, les SRT n'ont pas eu les effets escomptés, bien peu de lignes ayant été fermées. Pour les pouvoirs publics, cette première tentative de régionalisation est vécue comme un échec. Le décret du 30 août 1977 relatif aux SRT est donc abrogé et remplacé par un nouveau décret publié le 24 septembre 1979, en gardant le dispositif des SRT. En mars de la même année déjà un nouveau contrat d'entreprise a été conclu entre l'Etat et la SNCF, qui retrouve la responsabilité de la gestion des omnibus . Avec le nouveau décret, les départements et groupements de communes sont dotés officiellement de la compétence de conclure des contrats avec la SNCF, à l'instar des régions. L'article 3 les encourage de proposer des fermetures de lignes et des transferts sur route jusqu'au 30 juin 1980, pour ensuite se faire reverser les économies réalisées par l'Etat pour une durée de sept ans, pour toute mesure mise en oeuvre avant le 31 décembre 1981. Contrairement au décret précédant, ces économies ne doivent plus être obligatoirement réinvesties dans les transports collectifs, mais peuvent être affectés librement. C'est dans ce contexte que le département de l'Indre demande la suppression des trains de voyageurs sur la section Luçay-le-Mâle-Buzançais du chemin de fer du Blanc-Argent, à voie métrique, longue de 39 km. Les deux aller-retours par jour sont supprimés le 28 septembre 1980, sans aucune substitution routière. Quant au département du Loiret, il signe une convention avec la SNCF et des transporteurs privés pour fusionner leurs lignes routières respectives de l'étoile de Pithiviers. C'est l'une des quatre conventions seulement passées par un département sur la base du décret du 24 septembre 1979. Le nouveau contrat d'entreprise entre Etat et SNCF entrée en vigueur en même temps donne à la SNCF les moyens de décider d'elle-même de la fermeture de lignes, ce qu'elle fait le 28 septembre 1980 sur la section Ballan-Chinon, longue de 39 km.

Alors que la Région s'est vu rejeter son SRT car voulant rouvrir deux lignes, le changement de politique après l'élection du président de la République de l'époque apporte, en 1982, les réouvertures le 4 janvier 1982. La nouvelle desserte comporte trois aller-retours Tours-Chinon et un aller-retour partiel Tours-Azay-le-Rideau, ainsi que des services routiers supplémentaires. La nouvelle desserte permet à la ligne de retrouver sa fréquentation de 1979, après que cette dernière avait chuté de 20% à la suite de la limitation de la desserte par train, en dépit d'une desserte routière plus étoffée. En 1987, les 500 000 voyageurs-km sont dépassés, ce qui équivaut à une augmentation de 30% par rapport à 1979. Par ailleurs, au début des années 1980, la SNCF est pour la première fois encouragée d'augmenter l'offre omnibus de sa propre initiative, ce qu'elle fait à chaque changement d'horaire d'été 1981 jusqu'à hiver 1983/84.

Sur le plan du matériel, le dépôt de Tours reçoit quinze automotrices modernes "Z2" en 1983/84. Etant donné qu'elles parcourent la ligne des Aubrais à Montauban jusqu'à Limoges, elles ne permettent pas encore l'éviction complète des Z4100: Quatre éléments (Z4181 et 4185-4187) reçoivent la livrée Corail de lors est continuent d'assurer les navettes Tours-Saint-Pierre-des-Corps et Orléans-Les Aubrais jusqu'en 1985. Simultanément avec la livraison des Z2, la région Centre hérite une seconde fois d'automotrices déclassées de la banlieue parisienne, sous la forme des Z5100. Ces premières automotrices construites en série dans l'après-guerre ont été mises en service à partir de 1953. Par contre, les Z3700 de 1938 qui les avaient inspirées quittent le service sur la ligne de Paris au Mans en 1983.

Inspiré du TER 200 en Alsace, la région Centre instaure, au service d'hiver 1994/95, la desserte Interloire entre Orléans et Nantes. La vitesse de 200 km/h ne peut être atteinte que sur la moitié du parcours. Le service porte sur trois aller-retours par jours et n'engage que treize voitures Corail rénovées. Comme particularité, Interloire concerne deux régions, le Centre et les Pays de la Loire, et s'apparente à un train grandes lignes avec un trajet moyen de 127 km par voyageur, soit trois fois plus que la moyenne des TER. Un tiers des déplacements sont inter-régionaux, et un autre tiers des déplacements se font au sein des deux régions traversées. Au bout de cinq ans, la fréquentation dépasse de 15% celle d'origine.

De la naissance du TER jusqu'à la régionalisation

Le TER Centre est lancé en 1986 à la suite de la mise en place d'une nouvelle politique commerciale de la SNCF sur le plan des transports régionaux, souhaitant affirmer davantage sa propre identité d'entreprise en mettant fin, notamment, aux décorations des trains suivant les souhaits des régions "TER" traduit une stratégie commerciale reposant sur la marque TER avec son logo et sa décoration, sorte de label de qualité, la charte TER signée entre la SNCF et les régions qui le souhaitent, et la gamme commerciale TER. Elle s'exprime à travers l'information voyageurs, la promotion et la communication institutionnelle. Parmi les quatre coloris que la SNCF propose pour la livrée du matériel TER, la région Centre choisit le bleu. Le TER veut rajeunir l'image des transports ferroviaires régionaux, jusque là négligés et souffrant d'une mauvaise image. Pour la première fois, une telle initiative est mise en oeuvre sur le plan national et s'accompagne de conventions avec toutes les régions (sauf trois retardataires). En novembre 1986, la région signe donc sa convention d'exploitation avec la SNCF pour une durée de quatre ans, alors que la durée usuelle est de cinq ans. Il s'agit d'une convention dite "à la marge", c'est-à-dire la Région ne doit assumer que les charges supplémentaires engendrées par les modifications du service de l'année de référence effectuées à sa demande. Autrement dit, les trains régionaux ne coûtent rien à la Région tant qu'elle ne demande pas des aménagements de l'offre. La Région a droit au versement d'un bonus si la fréquentation augmente à la suite des modifications qu'elle a apportées à la desserte. Ce début de conventionnement global coïncide à peu près avec l'instauration du TER, mais est en fait un développement indépendant issu de la politique de décentralisation.

Pendant les premières années du TER Centre, la Région augmente l'offre de trains en semaine, au prix d'une forte réduction de l'offre du week-end (cas également des Pays de la Loire, de la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais et de l'Alsace. Dans la période de la signature de la première convention jusqu'en septembre 1990 (entrée en vigueur du service d'hiver), la région Centre introduit une desserte mixte rail-route sur 35% des lignes encore desservies par des trains. Le pourcentage de lignes à desserte mixte est ainsi quadruplé. Aucune autre région n'est allé aussi loin dans cette démarche. Derrière le Centre introduit une desserte mixte rail-route sur 35% des lignes encore desservies par des trains. Le pourcentage de lignes à desserte mixte est ainsi quadruplé. Aucune autre région n'est allé aussi loin dans cette démarche. Derrière le Centre, la Charente-Maritime suit avec un taux de mixité de 18%. Sont concernées, dans le Centre, des liaisons telle que L'Aigle-Alençon où l'autocar apporte une dégradation considérable de la vitesse commerciale, ou Etampes-Orléans, jusque là uniquement parcourue par des trains de bout en bout. Sont mises en place des dessertes partielles d'Orléans jusqu'à Artenay ou Toury, assurées majoritairement par autocar (deux allers-retours sur deux aller-retours au total). Sur un plan plus général, la banlieue d'Orléans voit la mise en place de dessertes par autocar, fait assez exceptionnel en France.

Concernant les investissements dans le matériel roulant, la région Centre y consacre 52 500 000 francs dans la période 1985-92 et se classe au septième rang des régions françaises, tout en restant en dessous de la moyenne qui est de 76 100 000 francs. Pendant la même période, la Région investit seulement 4 600 000 francs dans l'infrastructure ferroviaire avec la réouverture au service marchandises de la ligne de Chartres à Orléans notamment, et se classe sur l'une des dernières palces (trois régions ayant investi 300 000 francs et une rien). Globalement, la région Centre est parmi les régions ayant le moins investi dans les transports régionaux: elle se classe en quinzième place sur les vingt régions ayant le moins investi dans les transports régionaux: elle se classe en quinzième place sur les vingt régions de la France continentale hors Île-de-France. En même temps, le TER Centre reste bénéficiaire pour la SNCF, tenant compte, bien entendu, des contributions forfaitaires versées par l'Etat. Par la suite, la région Centre est épargnée de la chute du trafic TER frappant dix régions à partir de 1991. Mais à partir de l'exercice 1993, la SNCF décharge sur les régions les déficits de ses express d'intérêt régional (EIR), catégorie récemment définie par la société nationale. Elle demande aux régions de les intégrer dans le conventionnement des TER et réduit en même temps l'offre de ce type de trains pour donner plus d'ampleur à sa requête, si bien que les régions cèdent devant la crainte de voir disparaître ces services. Les EIR représentant 10,39 des trains-km sur l'ensemble TER et EIR et sont occupés par soixante-dix-neuf personnes en moyenne. Leur taux de couverture est de 57%, et chaque voyageur-km produit, selon la comptabilité de la SNCF, un déficit de 36 francs.

En 1994, Région et SNCF entreprennent un vaste programme de rénovation de cent-trente gares régionales, co-financé par les communes concernées. Les soixante premières gares sont terminées au bout de cinq ans, moyennant une participation du Conseil régional de 185 000 000 francs. En 1995, commence le premier grand projet de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire avec engagement de la Région. Il s'agit de la première tranche de la modernisation de la ligne de Vierzon à Saint-Pierre-des-Corps, avec remplacement partiel des voies, simplification du plan des voies de certaines gares, remplacement de la signalisation et des installations de sécurité, et le relevage de la hauteur des quais. Contrairement à ce qui était prévu initialement, la vitesse autorisée n'est portée à 160 km/h que sur 18 km du parcours, entre Gièvres et Saint-Aignan-Noyers.Le tronçon de Saint-Pierre-des-Corps à Villefranche-sur-Cher devient parcourable à 140 km/h, et, dans l'ensemble, des gains de temps de parcours de 15 à 20 min peuvent être réalisés.Sur les 175 francs qu'ont coûté les travaux, la Région et l'Etat prennent en charge chacun 61 50 000 francs, et la SNCF finance 52 000 000 francs.

Depuis la régionalisation

La loi Pasqua d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 prévoit, dans son article 67,l'expérimentation du transfert de l'organisation et du financement des transports régionaux vers les régions. Parmi les onze régions se portant candidates, six sont retenues, dont le Centre.Les conventions d'expérimentations sont signées pendant les premiers mois de 1997 et deviennent effectives en 1998.La principale nouveauté est que l'ensemble des financements passe désormais par les régions, ce qui leur donne un moyen de pression sur la SNCF, qui auparavant ne fournissait qu'un minimum d'informations aux régions et se comportait en autorité organisatrice de transports (AOT) tout en bénéficiant des contributions de l'Etat.

Les nouvelles autorités organisatrices de transports des TER sont les régions, réunissant enfin la fonction de décideur et payeur. En outre, les régions pilotes ont obtenu un effort financier supplémentaire de l'Etat, le niveau des anciennes contributions et les moyens pour le renouvellement du matériel roulant ayant été insuffisants. En 1998, les contributions publiques pour le TER Centre se composent de 165 000 000 francs versés par la région et de 365 000 000 francs versés par l'Etat.Grâce à l'instauration d'un système d'intéressement de la SNCF sur la qualité de service, la SNCF touche, en 1998, un bonus de 6 400 000 francs pour le TER Centre (contre 1 500 000 francs pour les cinq autres régions expérimentales réunies). Globalement, l'expérimentation de la régionalisation s'avère concluante. Les expériences gagnées dans le Centre et dans les cinq autres régions sont décisives pour la généralisation du conventionnement global des services TER par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), promulguée le 13 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2002.

Les premières nouvelles séries de matériel à entrer en service à partir de 1998 sont douze "automoteurs TER" X 72500 et quinze "autorails TER X73500. Ces dernières sont affectées aux relations Tours-Chinon-Chartres-Courtalain, Bourges-Saint-Amand-Montrond. Le chemin de fer du Blanc-Argent à voie métrique reçoit cinq autorails X74500, livrées avec un fort retard en 2002.

Le 28 novembre 1999, la desserte grande lignes Gare de Paris-Austerlitz-Tours est renforcée de 33% et passe au cadencement, avec participation financière de la Région. Les trois quarts des trains de cette relation très fréquentée rebroussent maintenant à Orléans pour mieux répondre à la clientèle de cette ville, qui accepte de moins en moins d'emprunter une navette pour le court trajet entre Les Aubrais et Orléans.Le nouveau service est baptisé "Aqualys" et bénéficie d'un matériel dédié, qui, au départ, est constitué de cinquante-cinq voitures Corail non encore rénovées. Cette rénovation ne commence qu'après le lancement d'Aqualys, et la nouvelle livrée est présentée le18 décembre 2000. Le Conseil régional est également désireux d'instaurer une desserte cadencée sur l'autre axe majeur du TER Centre, la ligne de Paris à Chartres, mais cette réorganisation se heurte à la résistance de la SNCF qui estime que cela serait incompatible avec l'occupation des voies en gare de Paris-Montparnasse. En attendant, la relation est successivement renforcée par l'ajout d'aller-retours supplémentaires.

Le Contrat de plan Etat-région 2000-2006 se fixe des objectifs ambitieux.Le principal projet envisagé par la Région est la réouverture au service voyageurs de la ligne Chartres à Orléans, longue de 70 km et fermée dès le 16 février 1942.Ce n'est pas l'une des deux réouvertures prioritaires inscrites au premier SRT, qui avait toutefois prévu l'amélioration de l'offre routière sur cet axe. Sur les 420 000 000 francs de travaux, 260 000 000 francs restent à la charge de la région. En 2001, la remise en service est prévue pour 2006, mais six ans plus tard, le projet reste toujours lettre morte. Il en est de même des autres projets de réouverture, dont le plus avancé est le dossier Les Aubrais-Montargis, dans les tiroirs depuis près de vingt-cinq ans. Un deuxième projet de plus grande envergure, mais avec participation moindre de la région, à quant à lui été réalisé: l'électrification Saint-Pierre-des-Corps-Vierzon, avec une participation régionale de 100 000 000 francs sur les 370 000 000 francs du total de l'opération. La Région cofinance également les travaux pour la fluidification du trafic des noeuds d'Orléans et Tours.

Le 17 janvier 2015, la région Centre change de nom et devient région Centre-Val de Loire, et par conséquent TER Centre devient TER Centre-Val de Loire.

Logotypes

Sans attendre les résultats du projet Métroloire, la région Centre est choisie comme région pilote pour l'élaboration d'un Schéma régional de transport (SRT), partant de premières études réalisées par des services de l'Etat en 1972. Le dispositif du SRT n'est instauré qu'au printemps 1974, sans vraiment être institutionnalisé avant la Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI). Les axes de réflexion du SRT Centre ressortent début 1975: organiser les transports collectifs de façon à contribuer à une meilleure harmonie régionale et considérer dans ce contexte la thématique du report sur route des services omnibus. Concrètement, la région décide de réaliser un réseau d'armature en se servant notamment des lignes de chemin de fer, devant relier les villes entre elles et aux deux principales agglomérations, Orléans et Tours. L'analyse des flux de transport montre la nécessité de renforcer l'offre de transport sur cinq relations ferroviaires et routières : Orléans-Montargis, Orléans-Chartres, Tours-Châteauroux, Chartres-Dreux et Vierzon-Bourges, les deux dernières étant jugées dignes de desserte cadencées. Sur trois lignes, les trains omnibus devront être transformés en train semi-directs avec instauration de services routiers complémentaires, et deux lignes fermées au trafic de voyageurs sont proposées à la réouverture: (Tours)-Loches-Châteauroux et Les Aubrais-Montargis. Bien que le schéma soit adopté à l'unanimité le 30 septembre 1977, il rencontre l'opposition de l'Etat en raison de ces réouvertures et reste lettre morte. Le décret du 30 août 1977 relatif aux SRT permet aux régions d'encaisser les économies réalisées par les transferts de services omnibus sur la route, à condition qu'elles soient réinvesties dans les transports collectifs.Le décret du 30 août 1977 relatif aux SRT Centre n'étant pas approuvé par l'Etat, la région ne peut pas bénéficier de ce décret.

A la même époque, les services omnibus dont son issus, pour l'essentiel, les trains TER, ne bénéficient pas d'un matériel adapté. Quand ils ne sont pas assurés par des autorails, ils sont exploités avec du matériel ancien reconstruit (voitures Bruhat, Romilly et Sud-Est notamment) ou avec du matériel grandes lignes ou Île-de-France déclassé. Ainsi, vingt-sept automotrices Z 4100 mises en service à partir de 1925 sont mutées jusqu'en 1974 à Tours et aux Aubrais (deux unités pour les navettes entre cette gare et la gare d'Orléans).

Globalement, les SRT n'ont pas eu les effets escomptés, bien peu de lignes ayant été fermées. Pour les pouvoirs publics, cette première tentative de régionalisation est vécue comme un échec. Le décret du 30 août 1977 relatif aux SRT est donc abrogé et remplacé par un nouveau décret publié le 24 septembre 1979, en gardant le dispositif des SRT. En mars de la même année déjà un nouveau contrat d'entreprise a été conclu entre l'Etat et la SNCF, qui retrouve la responsabilité de la gestion des omnibus . Avec le nouveau décret, les départements et groupements de communes sont dotés officiellement de la compétence de conclure des contrats avec la SNCF, à l'instar des régions. L'article 3 les encourage de proposer des fermetures de lignes et des transferts sur route jusqu'au 30 juin 1980, pour ensuite se faire reverser les économies réalisées par l'Etat pour une durée de sept ans, pour toute mesure mise en oeuvre avant le 31 décembre 1981. Contrairement au décret précédant, ces économies ne doivent plus être obligatoirement réinvesties dans les transports collectifs, mais peuvent être affectés librement. C'est dans ce contexte que le département de l'Indre demande la suppression des trains de voyageurs sur la section Luçay-le-Mâle-Buzançais du chemin de fer du Blanc-Argent, à voie métrique, longue de 39 km. Les deux aller-retours par jour sont supprimés le 28 septembre 1980, sans aucune substitution routière. Quant au département du Loiret, il signe une convention avec la SNCF et des transporteurs privés pour fusionner leurs lignes routières respectives de l'étoile de Pithiviers. C'est l'une des quatre conventions seulement passées par un département sur la base du décret du 24 septembre 1979. Le nouveau contrat d'entreprise entre Etat et SNCF entrée en vigueur en même temps donne à la SNCF les moyens de décider d'elle-même de la fermeture de lignes, ce qu'elle fait le 28 septembre 1980 sur la section Ballan-Chinon, longue de 39 km.

Alors que la Région s'est vu rejeter son SRT car voulant rouvrir deux lignes, le changement de politique après l'élection du président de la République de l'époque apporte, en 1982, les réouvertures le 4 janvier 1982. La nouvelle desserte comporte trois aller-retours Tours-Chinon et un aller-retour partiel Tours-Azay-le-Rideau, ainsi que des services routiers supplémentaires. La nouvelle desserte permet à la ligne de retrouver sa fréquentation de 1979, après que cette dernière avait chuté de 20% à la suite de la limitation de la desserte par train, en dépit d'une desserte routière plus étoffée. En 1987, les 500 000 voyageurs-km sont dépassés, ce qui équivaut à une augmentation de 30% par rapport à 1979. Par ailleurs, au début des années 1980, la SNCF est pour la première fois encouragée d'augmenter l'offre omnibus de sa propre initiative, ce qu'elle fait à chaque changement d'horaire d'été 1981 jusqu'à hiver 1983/84.

Sur le plan du matériel, le dépôt de Tours reçoit quinze automotrices modernes "Z2" en 1983/84. Etant donné qu'elles parcourent la ligne des Aubrais à Montauban jusqu'à Limoges, elles ne permettent pas encore l'éviction complète des Z4100: Quatre éléments (Z4181 et 4185-4187) reçoivent la livrée Corail de lors est continuent d'assurer les navettes Tours-Saint-Pierre-des-Corps et Orléans-Les Aubrais jusqu'en 1985. Simultanément avec la livraison des Z2, la région Centre hérite une seconde fois d'automotrices déclassées de la banlieue parisienne, sous la forme des Z5100. Ces premières automotrices construites en série dans l'après-guerre ont été mises en service à partir de 1953. Par contre, les Z3700 de 1938 qui les avaient inspirées quittent le service sur la ligne de Paris au Mans en 1983.

Inspiré du TER 200 en Alsace, la région Centre instaure, au service d'hiver 1994/95, la desserte Interloire entre Orléans et Nantes. La vitesse de 200 km/h ne peut être atteinte que sur la moitié du parcours. Le service porte sur trois aller-retours par jours et n'engage que treize voitures Corail rénovées. Comme particularité, Interloire concerne deux régions, le Centre et les Pays de la Loire, et s'apparente à un train grandes lignes avec un trajet moyen de 127 km par voyageur, soit trois fois plus que la moyenne des TER. Un tiers des déplacements sont inter-régionaux, et un autre tiers des déplacements se font au sein des deux régions traversées. Au bout de cinq ans, la fréquentation dépasse de 15% celle d'origine.

De la naissance du TER jusqu'à la régionalisation

Le TER Centre est lancé en 1986 à la suite de la mise en place d'une nouvelle politique commerciale de la SNCF sur le plan des transports régionaux, souhaitant affirmer davantage sa propre identité d'entreprise en mettant fin, notamment, aux décorations des trains suivant les souhaits des régions "TER" traduit une stratégie commerciale reposant sur la marque TER avec son logo et sa décoration, sorte de label de qualité, la charte TER signée entre la SNCF et les régions qui le souhaitent, et la gamme commerciale TER. Elle s'exprime à travers l'information voyageurs, la promotion et la communication institutionnelle. Parmi les quatre coloris que la SNCF propose pour la livrée du matériel TER, la région Centre choisit le bleu. Le TER veut rajeunir l'image des transports ferroviaires régionaux, jusque là négligés et souffrant d'une mauvaise image. Pour la première fois, une telle initiative est mise en oeuvre sur le plan national et s'accompagne de conventions avec toutes les régions (sauf trois retardataires). En novembre 1986, la région signe donc sa convention d'exploitation avec la SNCF pour une durée de quatre ans, alors que la durée usuelle est de cinq ans. Il s'agit d'une convention dite "à la marge", c'est-à-dire la Région ne doit assumer que les charges supplémentaires engendrées par les modifications du service de l'année de référence effectuées à sa demande. Autrement dit, les trains régionaux ne coûtent rien à la Région tant qu'elle ne demande pas des aménagements de l'offre. La Région a droit au versement d'un bonus si la fréquentation augmente à la suite des modifications qu'elle a apportées à la desserte. Ce début de conventionnement global coïncide à peu près avec l'instauration du TER, mais est en fait un développement indépendant issu de la politique de décentralisation.

Pendant les premières années du TER Centre, la Région augmente l'offre de trains en semaine, au prix d'une forte réduction de l'offre du week-end (cas également des Pays de la Loire, de la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais et de l'Alsace. Dans la période de la signature de la première convention jusqu'en septembre 1990 (entrée en vigueur du service d'hiver), la région Centre introduit une desserte mixte rail-route sur 35% des lignes encore desservies par des trains. Le pourcentage de lignes à desserte mixte est ainsi quadruplé. Aucune autre région n'est allé aussi loin dans cette démarche. Derrière le Centre introduit une desserte mixte rail-route sur 35% des lignes encore desservies par des trains. Le pourcentage de lignes à desserte mixte est ainsi quadruplé. Aucune autre région n'est allé aussi loin dans cette démarche. Derrière le Centre, la Charente-Maritime suit avec un taux de mixité de 18%. Sont concernées, dans le Centre, des liaisons telle que L'Aigle-Alençon où l'autocar apporte une dégradation considérable de la vitesse commerciale, ou Etampes-Orléans, jusque là uniquement parcourue par des trains de bout en bout. Sont mises en place des dessertes partielles d'Orléans jusqu'à Artenay ou Toury, assurées majoritairement par autocar (deux allers-retours sur deux aller-retours au total). Sur un plan plus général, la banlieue d'Orléans voit la mise en place de dessertes par autocar, fait assez exceptionnel en France.

Concernant les investissements dans le matériel roulant, la région Centre y consacre 52 500 000 francs dans la période 1985-92 et se classe au septième rang des régions françaises, tout en restant en dessous de la moyenne qui est de 76 100 000 francs. Pendant la même période, la Région investit seulement 4 600 000 francs dans l'infrastructure ferroviaire avec la réouverture au service marchandises de la ligne de Chartres à Orléans notamment, et se classe sur l'une des dernières palces (trois régions ayant investi 300 000 francs et une rien). Globalement, la région Centre est parmi les régions ayant le moins investi dans les transports régionaux: elle se classe en quinzième place sur les vingt régions ayant le moins investi dans les transports régionaux: elle se classe en quinzième place sur les vingt régions de la France continentale hors Île-de-France. En même temps, le TER Centre reste bénéficiaire pour la SNCF, tenant compte, bien entendu, des contributions forfaitaires versées par l'Etat. Par la suite, la région Centre est épargnée de la chute du trafic TER frappant dix régions à partir de 1991. Mais à partir de l'exercice 1993, la SNCF décharge sur les régions les déficits de ses express d'intérêt régional (EIR), catégorie récemment définie par la société nationale. Elle demande aux régions de les intégrer dans le conventionnement des TER et réduit en même temps l'offre de ce type de trains pour donner plus d'ampleur à sa requête, si bien que les régions cèdent devant la crainte de voir disparaître ces services. Les EIR représentant 10,39 des trains-km sur l'ensemble TER et EIR et sont occupés par soixante-dix-neuf personnes en moyenne. Leur taux de couverture est de 57%, et chaque voyageur-km produit, selon la comptabilité de la SNCF, un déficit de 36 francs.

En 1994, Région et SNCF entreprennent un vaste programme de rénovation de cent-trente gares régionales, co-financé par les communes concernées. Les soixante premières gares sont terminées au bout de cinq ans, moyennant une participation du Conseil régional de 185 000 000 francs. En 1995, commence le premier grand projet de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire avec engagement de la Région. Il s'agit de la première tranche de la modernisation de la ligne de Vierzon à Saint-Pierre-des-Corps, avec remplacement partiel des voies, simplification du plan des voies de certaines gares, remplacement de la signalisation et des installations de sécurité, et le relevage de la hauteur des quais. Contrairement à ce qui était prévu initialement, la vitesse autorisée n'est portée à 160 km/h que sur 18 km du parcours, entre Gièvres et Saint-Aignan-Noyers.Le tronçon de Saint-Pierre-des-Corps à Villefranche-sur-Cher devient parcourable à 140 km/h, et, dans l'ensemble, des gains de temps de parcours de 15 à 20 min peuvent être réalisés.Sur les 175 francs qu'ont coûté les travaux, la Région et l'Etat prennent en charge chacun 61 50 000 francs, et la SNCF finance 52 000 000 francs.

Depuis la régionalisation

La loi Pasqua d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 prévoit, dans son article 67,l'expérimentation du transfert de l'organisation et du financement des transports régionaux vers les régions. Parmi les onze régions se portant candidates, six sont retenues, dont le Centre.Les conventions d'expérimentations sont signées pendant les premiers mois de 1997 et deviennent effectives en 1998.La principale nouveauté est que l'ensemble des financements passe désormais par les régions, ce qui leur donne un moyen de pression sur la SNCF, qui auparavant ne fournissait qu'un minimum d'informations aux régions et se comportait en autorité organisatrice de transports (AOT) tout en bénéficiant des contributions de l'Etat.

Les nouvelles autorités organisatrices de transports des TER sont les régions, réunissant enfin la fonction de décideur et payeur. En outre, les régions pilotes ont obtenu un effort financier supplémentaire de l'Etat, le niveau des anciennes contributions et les moyens pour le renouvellement du matériel roulant ayant été insuffisants. En 1998, les contributions publiques pour le TER Centre se composent de 165 000 000 francs versés par la région et de 365 000 000 francs versés par l'Etat.Grâce à l'instauration d'un système d'intéressement de la SNCF sur la qualité de service, la SNCF touche, en 1998, un bonus de 6 400 000 francs pour le TER Centre (contre 1 500 000 francs pour les cinq autres régions expérimentales réunies). Globalement, l'expérimentation de la régionalisation s'avère concluante. Les expériences gagnées dans le Centre et dans les cinq autres régions sont décisives pour la généralisation du conventionnement global des services TER par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), promulguée le 13 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2002.

Les premières nouvelles séries de matériel à entrer en service à partir de 1998 sont douze "automoteurs TER" X 72500 et quinze "autorails TER X73500. Ces dernières sont affectées aux relations Tours-Chinon-Chartres-Courtalain, Bourges-Saint-Amand-Montrond. Le chemin de fer du Blanc-Argent à voie métrique reçoit cinq autorails X74500, livrées avec un fort retard en 2002.

Le 28 novembre 1999, la desserte grande lignes Gare de Paris-Austerlitz-Tours est renforcée de 33% et passe au cadencement, avec participation financière de la Région. Les trois quarts des trains de cette relation très fréquentée rebroussent maintenant à Orléans pour mieux répondre à la clientèle de cette ville, qui accepte de moins en moins d'emprunter une navette pour le court trajet entre Les Aubrais et Orléans.Le nouveau service est baptisé "Aqualys" et bénéficie d'un matériel dédié, qui, au départ, est constitué de cinquante-cinq voitures Corail non encore rénovées. Cette rénovation ne commence qu'après le lancement d'Aqualys, et la nouvelle livrée est présentée le18 décembre 2000. Le Conseil régional est également désireux d'instaurer une desserte cadencée sur l'autre axe majeur du TER Centre, la ligne de Paris à Chartres, mais cette réorganisation se heurte à la résistance de la SNCF qui estime que cela serait incompatible avec l'occupation des voies en gare de Paris-Montparnasse. En attendant, la relation est successivement renforcée par l'ajout d'aller-retours supplémentaires.

Le Contrat de plan Etat-région 2000-2006 se fixe des objectifs ambitieux.Le principal projet envisagé par la Région est la réouverture au service voyageurs de la ligne Chartres à Orléans, longue de 70 km et fermée dès le 16 février 1942.Ce n'est pas l'une des deux réouvertures prioritaires inscrites au premier SRT, qui avait toutefois prévu l'amélioration de l'offre routière sur cet axe. Sur les 420 000 000 francs de travaux, 260 000 000 francs restent à la charge de la région. En 2001, la remise en service est prévue pour 2006, mais six ans plus tard, le projet reste toujours lettre morte. Il en est de même des autres projets de réouverture, dont le plus avancé est le dossier Les Aubrais-Montargis, dans les tiroirs depuis près de vingt-cinq ans. Un deuxième projet de plus grande envergure, mais avec participation moindre de la région, à quant à lui été réalisé: l'électrification Saint-Pierre-des-Corps-Vierzon, avec une participation régionale de 100 000 000 francs sur les 370 000 000 francs du total de l'opération. La Région cofinance également les travaux pour la fluidification du trafic des noeuds d'Orléans et Tours.

Le 17 janvier 2015, la région Centre change de nom et devient région Centre-Val de Loire, et par conséquent TER Centre devient TER Centre-Val de Loire.

Logotypes

Le logo TER Centre avant 2014

Le logo TER Centre de 2014 à 2015

Le logo Centre-Val de Loire à partir de 2015

Convention TER 2007-2013

L'exploitation du TER Centre est régie par la convention Région-SNCF applicable pour une période de sept ans courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. C'est la deuxième convention conclue par la région Centre depuis qu'elle est devenue définitivement autorité organisatrice de transport au 1er janvier 2002, au bout d'une expérimentation de quatre ans pendant laquelle elle a déjà exercé la même mission. La convention a été signée à Orléans le 15 mars 2007 par Michel Sapin, président du Conseil régional du Centre, et Didier Dubois, directeur de l'activité TER Centre de la SNCF. Par ailleurs, elle ne porte pas seulement sur les circulations TER, mais également sur les services connexes à proposer par la SNCF. Plus particulièrement, le rôle de la Région en tant qu'autorité organisatrice s'étend aussi sur les gares ne relevant pas de l'activité grandes lignes de la SNCF.

Le Conseil régional a exigé une garantie du juste prix amenant la SNCF à accepter une transparence des coûts pour l'année de référence à la renégociation de la convention. La préambule tient à rappeler qu'en raison du déficit d'exploitation de 4 000 000€ que la SNCF a fait valoir au titre des cinq années de la convention précédente, et dont elle a réclamé le remboursement à la Région, la société nationale a accepté un audit comptable et financier, confirmant effectivement ce déficit. Les partenaires décident de mesures susceptibles d'éponger ce déficit jusqu'à l'échéance de la convention. Après rappel du cadre législatif, l'objet de la convention, son périmètre et sa durée sont définis. Comme particularité, le contre les liaisons par autocar faisant l'objet de conventions spécifiques entre la Région et les départements concernés. Dans l'optique d'un développement harmonieux du TER Centre, la convention introduit une "obligation générale de collaboration", tout en confirmant l'autonomie de gestion de la SNCF.

La Région, en tant qu'autorité organisatrice, décide des dessertes TER en respectant la "Stratégie régionale des déplacement et des circulations douces". Concrètement, la région définit les familles de trains (catégories de trains TER pour l'usage interne, à savoir proximité, maillage régional, réseau de villes) et les arrêts associés, le nombre de trains: le positionnement horaire, la qualité de service et les services au voyageurs attendus, ainsi que la tarification régionale complémentaire à la tarification nationale. La Région peut modifier les dessertes pendant la durée de la convention, éventuellement en réagissant à des propositions soumises par la SNCF. Sur le plan de l'affectation du matériel roulant, la Région ne formule que des préconisations. Elle se fixe l'objectif de favoriser l'intermodalité et s'engage à respecter l'unicité du réseau national. Mais avant et surtout, la Région verse à la SNCF une "contributon financière" en contrepartie au service public rendu par la SNCF. Sous réserve de réajustements à certaines conditions, cette contribution est de 106 000 000€ pour la première année et augmente de 4 500 000€ chaque année. L'emploi de la notion de contribution souligne que la gestion des recettes de la vente des titres de transport reste du domaine de la société nationale, et que le partenariat autorité organisatrice-prestataire de service n'a pas évolué vers un rapport client-fournisseur habituel.

Les services à rendre par la SNCF sont exactement définis par des documents fournis en annexe à la convention, dont des horaires cibles pour l'ensemble des relations. Pour faire face aux situations perturbées,la SNCF élabore des programmes de circulation réduites. La SNCF est censé d'assurer la promotion commerciale du TER Centre (pour un budget de 460 000€ en 2007) et de mettre en oeuvre les dispositions de distribution des titres de transport. Elle exerce auprès de la Région une mission permanente de conseil, d'expertise et de proposition, ce qui n'est pas sans évoquer la question de l'indépendance de la Région en tant qu'autorité organisatrice. En plus des trains TER, la SNCF se voit confier l'exploitation des services routiers TER Centre en passant des marchés avec des entreprises de transport, la région étant toutefois associée au choix des attributaires. Finalement, la SNCF s'engage à répondre aux exigences particulières de la région sur plusieurs domaines ayant été identifiés comme priorités par le Conseil régional. Ainsi la société nationale doit assurer l'information des voyageurs, y compris en situation perturbée. Elle doit répondre à l'ensemble des réclamations émanant des clients. En outre, elle doit assurer la sûreté à bord des trains et lutter contre la fraude.La qualité de service est mesuré par six groupes de critères, dont le taux de réalisation du service ferroviaire et la ponctualité, qui doivent être de 97,5% (pendant la durée de la convention), respectivement 90,5% (pendant la première année).La ponctualité à elle seule pèse pour 49% de l'ensemble des critères de qualité. Pour inciter la SNCF à satisfaire à l'attente de la Région, un système de bonus-malus est mise en place. Pendant la durée de la convention, les situations non conformes aux critères de qualité doivent être réduites entre 20% et 35% selon les cas, c'est sur le plan de la propriété que les plus grands progrès sont envisagés.

Relations TER

Par rail

Fréquence de la desserte les jours types de pleine semaine(mardi et jeudi). horaire annuel 2012

La desserte par rail du TER Centre-Val de Loire couvre presque la totalité des lignes classiques exploitées en service voyageurs au sein de la région.Les lignes D (Paris--Malesherbes), N (Paris-Montparnasse--Dreux) et R (Paris-Gare-de-Lyon--Montargis) sont exploitées par Transilien. Les lignes de Paris-Vaugirard à Granville, Paris-Montparnasse au Mans et de Paris à Nevers sont par ailleurs isolées du reste du réseau ferroviaire de la région. Le TER Centre-Val de Loire assure la desserte ferroviaire exclusive de quatre gares situées en Île-de-France: Angerville, Gazeran, Guillerval et Monnerville. En revanche, les quatre gares de Dordives, Ferrières, Fontenay, Marchezais, Broué et Malesherbes situées au sein de la région Centre-Val de Loire ne sont desservies que par le Transilien. Quant aux gares de Briare, Gien et Nogent-sur-Vernisson, elles ne sont desservies que par des trains Intercités. Finalement, la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a sa gare en dehors de la région, mais il n'y a plus que trois trains par jour qui s'y arrêtent.

Le TER Centre a représenté, en 2010, environ 51 600 voyages quotidiens sur....km de voies ferrées avec 160 gares et points d'arrêt, réalisés au moyen de 390 circulations de trains (TER et Intercités) sur les quinze liaisons ferroviaires conventionnées par la région.

Les relations desservies par des trains TER sont résumées dans le tableau ci-dessous.Les numéros des lignes correspondent à ceux utilisés en 2016 pour les documents horaires.Pour plus de clarté, n'ont été retenus que les numéros renvoyant vers la desserte détaillée sur les axes considérés, évitant ainsi au maximum que des lignes soient repérées par plusieurs numéros. Sur plusieurs lignes, les trains sont complétés par des autocars.

Par autocar

Un autocar TER Centre-Val de Loire, à la gare routière d'Argenton-sur-Creuse (36)

Un autocar TER Centre, de la société de transport STI Centre, à la gare routière d'Argentan-sur-Creuse (36).

La plupart des dessertes routiers TER Centre-Val de Loire sont complémentaires aux services par rail, sans toujours emprunter des itinéraires identiques: ainsi, les relations n°2.2 et 3.2 évitent les gares de bifurcation de Gièvres et Vierzon pour réduire la distance à parcourir et obtenir une vitesse commerciale raisonnable. Les relations n°2.4, 4.1, 6 et 7 comportent des sections qui ne sont pas ou plus desservies par le train: Loches-Châteauroux, Courtalain-Droué et Gien-Aubigny-sur-Nère, Cosne-Sancerre, Valençay-Lucay-le-Mâle. Toutes les autres relations routières en remplacement de lignes de chemin de fer fermées ne font aujourd'hui plus partie du TER Centre-Val de Loire et sont gérées directement par les départements concernés. Reste à noter que la Région est retournée vers une exploitation par rail uniquement sur certaines relations, comme le long des trois lignes partant d'Orléans.

Tarification

Les tarifs valables sur l'échelle nationale s'appliquent sur le TER Centre-Val de Loire également. En complément, la région propose des formules tarifaires spécifiques, se divisant en tarifs tout public et tarifs soumis à des conditions d'éligibilité.

Tarifs tout public

La région Centre-Val de Loire ne propose qu'une seule offre tarifaire tout public, destinée aux déplacements de loisirs. Il n'existe aucune offre régionale pour les déplacements du lundi au vendredi hors jours fériés, et il n'y a pas non plus d'abonnement régional tout public.

La carte Loisirys est une carte de réduction nominative valable pendant un an, les samedis, dimanches et jours fériés uniquement. Elle donne droit à 50% de réduction sur le plein tarif de la SNCF, pour des trajets au sein de la région avec l'aller-retour dans la journée même. Outre le titulaire de la carte, jusqu'à trois autres personnes l'accompagnant peuvent bénéficier de la même réduction.Pour les enfants, la réduction est de 75%.Le prix de la carte est de 15€ (février 2012).

Tarifs soumis à des conditions d'éligibilité

L'abonnement Annuelys est un abonnement annuel avec prélèvement automatique, réservé aux salariés. Sans limitation de la distance, il est valable pour un trajet déterminé au sein de la région, vers Rambouillet, Versailles-Chantiers et Paris-Montparnasse, ainsi que vers certaines autres destinations à l'extérieur de la région. Avec une utilisation régulière, la réduction obtenue correspond à environ 75% par rapport au tarif normal de la SNCF. Une suspension de l'abonnement pour une période de deux à douze mois est possible.

L'abonnement de travail régional reprend les caractéristiques de l'abonnement de travail SNCF proposé à l'échelle nationale, sauf qu'il est, contrairement à ce dernier, destiné aux trajets domicile-travail supérieurs à 75 km. L'abonnement est réservé strictement aux salariés. Il ne s'applique pas à l'ensemble des relations proposées pour Annuelys, son rayon de validité étant limité à la région Centre-Val de Loire et les trajets vers les Pays de la Loire. La réduction Starter salarié s'adresse aux détenteurs d'un abonnement de travail mensuel uniquement. Il permet la libre circulation sur une origine ou une destination interne à la région Centre-Val de Loire et est associé à un ou plusieurs réseaux de bus urbains ou cars interurbains: Par exemple: les utilisateurs du réseau Touraine Fil vert en complément aux trains SNCF. Concrètement, Starter salarié accorde une ristourne lors de l'achat d'un abonnement. Elle est de 15€ pour l'achat d'un abonnement urbain et/ou interurbain supplémentaire, et de 30€ pour l'achat de deux abonnements en plus de l'abonnement TER.Une formulaire similaire est proposée aux étudiants sous le titre Starter étudiant, à la différence qu'elle n'offre pas d'avantage financier.

La carte TER bac+ est une carte de réduction destinée aux étudiants de moins de vingt-huit ans, poursuivant des études supérieures en région Centre-Val de Loire, Auvergne, Bourgogne, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Elle est vendue au prix de 30€ pour l'année universitaire (février 2012) et donne droit à 50% de réduction pour les trajets domicile-lieu d'étude. En outre, pour les déplacements de loisirs à l'intérieur de la région, elle donne droit à 50% de réduction les week-ends et jours fériés, voire tous les jours pendant les mois de juillet à octobre.A l'intention des apprentis de quinze ans à moins de vingt-six ans inscrits à un Centre de formation d'apprentis (CFA) ou effectuant leur apprentissage dans une entreprise, une carte équivalente est proposée sous le titre TER apprenti. Le chéquier régional vers l'emploi contient vingt bons échangeables cotre des titres de transports gratuits pour les déplacements au sein de la région Centre, avec aller-retour dans la journée.Le chéquier est réservé aux demandeurs d'emploi domiciliés dans la région et inscrits à une agence Pôle emploi de la région. Il est fourni par l'agence Pôle Emploi où le demandeur est inscrit.

Projets à venir

Dans le cadre du Contrat de projets Etat-région 2007-2013

Dans le cadre de la modernisation de la transversale interrégionale Nantes-Tours-Nevers-Saint-Germain-des-Fossés-Lyon, la section de Bourges à Saincaize longue des 58 km a été électrifiée en 2010 et 2011, avec une mise en service pour le changement d'horaire du 11 décembre 2011. Désormais, la caténaire est établie en continu de Nantes à Saint-Germain-des-Fossés. Sur le budget global de 77 300 000€, la Région a assumé un investissement de 41 800 000€. A la suite du vieillissement de l'infrastructure ferroviaire, la vitesse autorisée a dû être fortement limité sur plusieurs sections de la ligne de Dourdan à Tours: 100 km/h au nord de Châteaudun au lieu de 140 km/h, et 60 km/h au lieu de 100 km/h sur différentes sections entre Châteaudun et La Membrolle-sur-Choisille près de Tours. Le renouvellement de l'infrastructure a commencé en 2009 et a porté sur deux sections entre Châteaudun (Châteaudun-Bonneval et Auneau-Embranchement-Dourdan) ainsi que la section Notre-Dame-d'Oé et Château-Renault en 2011.Les travaux se poursuivront jusqu'en 2013 sur les autres sections de la ligne, mobilisant 44 000 000€ de la part de l'Etat et de la Région, et 11 500 000€ de la part de Réseau ferré de France (RFF).

Afin de permettre d'augmenter la capacité de la ligne de Tours à Chinon et faire circuler des trains supplémentaires, cette ligne est dotée d'une signalisation automatique informatisée avec commande centralisée. En outre, trois passages à niveau sont automatisés, des aiguillages remplacés et des plans de voie simplifiées, pour un montant total de 16 000 000€ d'investissements, dont les deux trois quarts pris en charge par la Région. Les travaux s'échelonnent sur la période de 2008-2011.

Dans le but de pérenniser la ligne du Blanc-Argent dont la section fréquentée de Valençay à Luçay-le-Mâle a déjà été reportée sur la route en raison de son mauvais été, la Région et RFF ont enfin signé une convention de financement des travaux de remise en état, en date du 2 décembre 2011.

L'infrastructure sera renouvelé en employant des rails de réemploi, une partie des ouvrages d'art sera consolidée, et certains passages à niveau seront traités. L'objectif est de revenir vers une vitesse autorisée de 70 km indispensable à l'attractivité de la desserte. Sur les 13 600 000€ que coûtent les travaux, la région finance 8 850 000€, et la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois apporte une contribution de 250 000€.

Le Conseil régional maintient l'objectif de la réouverture au service de la ligne de Chartres à Orléans par Voves. Des travaux bénéficiant également au trafic de marchandises ont été réalisés entre Chartres et Voves, dont l'Etat et la Région se sont partages à parts égales les coûts de 10 000 000€. Afin de permettre la circulation de trois aller-retours voyageurs dans des bonnes conditions, le renouvellement de l'infrastructure doit encore se poursuivre et la gare de Voves être adaptée. Ces mesures ont été estimées à 28 000 000€ en 2004 et devront être financées entièrement par la Région.

Une autre réouverture au service voyageurs est également envisagée, portant sur la section d'Orléans à Châteauneuf-sur-Loire de la ligne d'Orléans à Gien longue de 27 km. Ce projet entre, en 2012, dans la phrase de la concertation préalable et pourrait aboutir à une mise en service en 2017.La ligne s'apprête à une desserte péri-urbaine avec un train toutes les demi-heures pendant les heures de pointe et toutes les heures pendant le reste de la journée. Elle desservirait six points d'arrêt et sera parcourable à 100 km/h. Les coûts avoisineraient les 100 000 000€.

Relations TER

Par rail

Fréquence de la desserte les jours types de pleine semaine(mardi et jeudi). horaire annuel 2012

La desserte par rail du TER Centre-Val de Loire couvre presque la totalité des lignes classiques exploitées en service voyageurs au sein de la région.Les lignes D (Paris--Malesherbes), N (Paris-Montparnasse--Dreux) et R (Paris-Gare-de-Lyon--Montargis) sont exploitées par Transilien. Les lignes de Paris-Vaugirard à Granville, Paris-Montparnasse au Mans et de Paris à Nevers sont par ailleurs isolées du reste du réseau ferroviaire de la région. Le TER Centre-Val de Loire assure la desserte ferroviaire exclusive de quatre gares situées en Île-de-France: Angerville, Gazeran, Guillerval et Monnerville. En revanche, les quatre gares de Dordives, Ferrières, Fontenay, Marchezais, Broué et Malesherbes situées au sein de la région Centre-Val de Loire ne sont desservies que par le Transilien. Quant aux gares de Briare, Gien et Nogent-sur-Vernisson, elles ne sont desservies que par des trains Intercités. Finalement, la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a sa gare en dehors de la région, mais il n'y a plus que trois trains par jour qui s'y arrêtent.

Le TER Centre a représenté, en 2010, environ 51 600 voyages quotidiens sur....km de voies ferrées avec 160 gares et points d'arrêt, réalisés au moyen de 390 circulations de trains (TER et Intercités) sur les quinze liaisons ferroviaires conventionnées par la région.

Les relations desservies par des trains TER sont résumées dans le tableau ci-dessous.Les numéros des lignes correspondent à ceux utilisés en 2016 pour les documents horaires.Pour plus de clarté, n'ont été retenus que les numéros renvoyant vers la desserte détaillée sur les axes considérés, évitant ainsi au maximum que des lignes soient repérées par plusieurs numéros. Sur plusieurs lignes, les trains sont complétés par des autocars.

Par autocar

Un autocar TER Centre-Val de Loire, à la gare routière d'Argenton-sur-Creuse (36)

Un autocar TER Centre, de la société de transport STI Centre, à la gare routière d'Argentan-sur-Creuse (36).

La plupart des dessertes routiers TER Centre-Val de Loire sont complémentaires aux services par rail, sans toujours emprunter des itinéraires identiques: ainsi, les relations n°2.2 et 3.2 évitent les gares de bifurcation de Gièvres et Vierzon pour réduire la distance à parcourir et obtenir une vitesse commerciale raisonnable. Les relations n°2.4, 4.1, 6 et 7 comportent des sections qui ne sont pas ou plus desservies par le train: Loches-Châteauroux, Courtalain-Droué et Gien-Aubigny-sur-Nère, Cosne-Sancerre, Valençay-Lucay-le-Mâle. Toutes les autres relations routières en remplacement de lignes de chemin de fer fermées ne font aujourd'hui plus partie du TER Centre-Val de Loire et sont gérées directement par les départements concernés. Reste à noter que la Région est retournée vers une exploitation par rail uniquement sur certaines relations, comme le long des trois lignes partant d'Orléans.

Tarification

Les tarifs valables sur l'échelle nationale s'appliquent sur le TER Centre-Val de Loire également. En complément, la région propose des formules tarifaires spécifiques, se divisant en tarifs tout public et tarifs soumis à des conditions d'éligibilité.

Tarifs tout public

La région Centre-Val de Loire ne propose qu'une seule offre tarifaire tout public, destinée aux déplacements de loisirs. Il n'existe aucune offre régionale pour les déplacements du lundi au vendredi hors jours fériés, et il n'y a pas non plus d'abonnement régional tout public.

La carte Loisirys est une carte de réduction nominative valable pendant un an, les samedis, dimanches et jours fériés uniquement. Elle donne droit à 50% de réduction sur le plein tarif de la SNCF, pour des trajets au sein de la région avec l'aller-retour dans la journée même. Outre le titulaire de la carte, jusqu'à trois autres personnes l'accompagnant peuvent bénéficier de la même réduction.Pour les enfants, la réduction est de 75%.Le prix de la carte est de 15€ (février 2012).

Tarifs soumis à des conditions d'éligibilité

L'abonnement Annuelys est un abonnement annuel avec prélèvement automatique, réservé aux salariés. Sans limitation de la distance, il est valable pour un trajet déterminé au sein de la région, vers Rambouillet, Versailles-Chantiers et Paris-Montparnasse, ainsi que vers certaines autres destinations à l'extérieur de la région. Avec une utilisation régulière, la réduction obtenue correspond à environ 75% par rapport au tarif normal de la SNCF. Une suspension de l'abonnement pour une période de deux à douze mois est possible.

L'abonnement de travail régional reprend les caractéristiques de l'abonnement de travail SNCF proposé à l'échelle nationale, sauf qu'il est, contrairement à ce dernier, destiné aux trajets domicile-travail supérieurs à 75 km. L'abonnement est réservé strictement aux salariés. Il ne s'applique pas à l'ensemble des relations proposées pour Annuelys, son rayon de validité étant limité à la région Centre-Val de Loire et les trajets vers les Pays de la Loire. La réduction Starter salarié s'adresse aux détenteurs d'un abonnement de travail mensuel uniquement. Il permet la libre circulation sur une origine ou une destination interne à la région Centre-Val de Loire et est associé à un ou plusieurs réseaux de bus urbains ou cars interurbains: Par exemple: les utilisateurs du réseau Touraine Fil vert en complément aux trains SNCF. Concrètement, Starter salarié accorde une ristourne lors de l'achat d'un abonnement. Elle est de 15€ pour l'achat d'un abonnement urbain et/ou interurbain supplémentaire, et de 30€ pour l'achat de deux abonnements en plus de l'abonnement TER.Une formulaire similaire est proposée aux étudiants sous le titre Starter étudiant, à la différence qu'elle n'offre pas d'avantage financier.

La carte TER bac+ est une carte de réduction destinée aux étudiants de moins de vingt-huit ans, poursuivant des études supérieures en région Centre-Val de Loire, Auvergne, Bourgogne, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Elle est vendue au prix de 30€ pour l'année universitaire (février 2012) et donne droit à 50% de réduction pour les trajets domicile-lieu d'étude. En outre, pour les déplacements de loisirs à l'intérieur de la région, elle donne droit à 50% de réduction les week-ends et jours fériés, voire tous les jours pendant les mois de juillet à octobre.A l'intention des apprentis de quinze ans à moins de vingt-six ans inscrits à un Centre de formation d'apprentis (CFA) ou effectuant leur apprentissage dans une entreprise, une carte équivalente est proposée sous le titre TER apprenti. Le chéquier régional vers l'emploi contient vingt bons échangeables cotre des titres de transports gratuits pour les déplacements au sein de la région Centre, avec aller-retour dans la journée.Le chéquier est réservé aux demandeurs d'emploi domiciliés dans la région et inscrits à une agence Pôle emploi de la région. Il est fourni par l'agence Pôle Emploi où le demandeur est inscrit.

Projets à venir

Dans le cadre du Contrat de projets Etat-région 2007-2013

Dans le cadre de la modernisation de la transversale interrégionale Nantes-Tours-Nevers-Saint-Germain-des-Fossés-Lyon, la section de Bourges à Saincaize longue des 58 km a été électrifiée en 2010 et 2011, avec une mise en service pour le changement d'horaire du 11 décembre 2011. Désormais, la caténaire est établie en continu de Nantes à Saint-Germain-des-Fossés. Sur le budget global de 77 300 000€, la Région a assumé un investissement de 41 800 000€. A la suite du vieillissement de l'infrastructure ferroviaire, la vitesse autorisée a dû être fortement limité sur plusieurs sections de la ligne de Dourdan à Tours: 100 km/h au nord de Châteaudun au lieu de 140 km/h, et 60 km/h au lieu de 100 km/h sur différentes sections entre Châteaudun et La Membrolle-sur-Choisille près de Tours. Le renouvellement de l'infrastructure a commencé en 2009 et a porté sur deux sections entre Châteaudun (Châteaudun-Bonneval et Auneau-Embranchement-Dourdan) ainsi que la section Notre-Dame-d'Oé et Château-Renault en 2011.Les travaux se poursuivront jusqu'en 2013 sur les autres sections de la ligne, mobilisant 44 000 000€ de la part de l'Etat et de la Région, et 11 500 000€ de la part de Réseau ferré de France (RFF).

Afin de permettre d'augmenter la capacité de la ligne de Tours à Chinon et faire circuler des trains supplémentaires, cette ligne est dotée d'une signalisation automatique informatisée avec commande centralisée. En outre, trois passages à niveau sont automatisés, des aiguillages remplacés et des plans de voie simplifiées, pour un montant total de 16 000 000€ d'investissements, dont les deux trois quarts pris en charge par la Région. Les travaux s'échelonnent sur la période de 2008-2011.

Dans le but de pérenniser la ligne du Blanc-Argent dont la section fréquentée de Valençay à Luçay-le-Mâle a déjà été reportée sur la route en raison de son mauvais été, la Région et RFF ont enfin signé une convention de financement des travaux de remise en état, en date du 2 décembre 2011.

L'infrastructure sera renouvelé en employant des rails de réemploi, une partie des ouvrages d'art sera consolidée, et certains passages à niveau seront traités. L'objectif est de revenir vers une vitesse autorisée de 70 km indispensable à l'attractivité de la desserte. Sur les 13 600 000€ que coûtent les travaux, la région finance 8 850 000€, et la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois apporte une contribution de 250 000€.

Le Conseil régional maintient l'objectif de la réouverture au service de la ligne de Chartres à Orléans par Voves. Des travaux bénéficiant également au trafic de marchandises ont été réalisés entre Chartres et Voves, dont l'Etat et la Région se sont partages à parts égales les coûts de 10 000 000€. Afin de permettre la circulation de trois aller-retours voyageurs dans des bonnes conditions, le renouvellement de l'infrastructure doit encore se poursuivre et la gare de Voves être adaptée. Ces mesures ont été estimées à 28 000 000€ en 2004 et devront être financées entièrement par la Région.

Une autre réouverture au service voyageurs est également envisagée, portant sur la section d'Orléans à Châteauneuf-sur-Loire de la ligne d'Orléans à Gien longue de 27 km. Ce projet entre, en 2012, dans la phrase de la concertation préalable et pourrait aboutir à une mise en service en 2017.La ligne s'apprête à une desserte péri-urbaine avec un train toutes les demi-heures pendant les heures de pointe et toutes les heures pendant le reste de la journée. Elle desservirait six points d'arrêt et sera parcourable à 100 km/h. Les coûts avoisineraient les 100 000 000€.

Carte routière de la région

Carte routière de la région Logo

Logo Château des ducs de Bretagne à Nantes

Château des ducs de Bretagne à Nantes Château de Pontivy

Château de Pontivy Le Gwenn ha du

Le Gwenn ha du Le drapeau de la province de Bretagne en 1532

Le drapeau de la province de Bretagne en 1532 Kroaz du, pavillon de la flotte bretonne du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Kroaz du, pavillon de la flotte bretonne du XVIe siècle au XVIIIe siècle Flamme bretonne du XVe siècle selon une reconstitution du XVIe siècle (Combat des Trente)

Flamme bretonne du XVe siècle selon une reconstitution du XVIe siècle (Combat des Trente) Blason du duc de Bretagne Pierre de Dreux dit Mauclerc

Blason du duc de Bretagne Pierre de Dreux dit Mauclerc Le triskell

Le triskell L'Equipe de Bretagne de football (BFA) contre le Cameroun en 1998

L'Equipe de Bretagne de football (BFA) contre le Cameroun en 1998