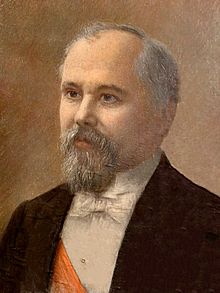

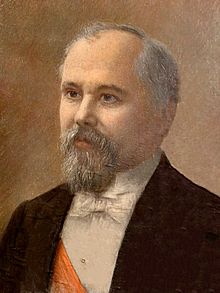

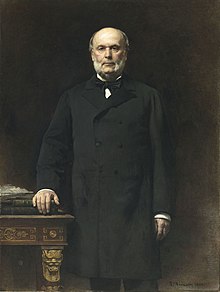

Portrait officiel du président Poincaré

Portrait officiel du président Poincaré

Raymond Poincaré, né le 20 août 1860 à Bar-le-Duc (Meuse)et décédé le 15 octobre 1934 rue Marbeau, dans le 16e arrondissement de Paris, est un homme d'Etat français. Il est le 10e président de la République française du 18 février 1913 au 18 février 1920.

Ministre à plusieurs reprises, président du Conseil des ministres puis président de la République de 1913 à 1920, Raymond Poincaré fut l'une des plus grandes figures politiques de la IIIe République. Il fut également l'un des personnages centraux de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel il appela "le Tigre", Georges Clemenceau, à la présidence du Conseil, en 1917.

Biographie

Ses origines familiales

Raymond Poincaré est le fils de Nicolas dit Antoni Poincaré (1825-1911), polytechnicien (1845), ingénieur, puis inspecteur général des Ponts et Chaussées.

Par ailleurs, il est l'arrière-petit-fils d'un député ayant exercé ses fonctions sous le règne de Louis-Philippe, il est également le petit-fils du doyen de la faculté de médecine.

Il est enfin le cousin du mathématicien et savant Henri Poincaré.

Les débuts dans la politique

Formé à la politique par Jules Devalle dont il est, pendant dix-huit mois, directeur de cabinet au ministère de l'Agriculture en 1886, élu ensuite conseiller général, du canton de Pierrefitte dans la Meuse, Poincaré se forge une réputation de républicain modéré et conciliant dès son premier mandat de député de la Meuse en 1887. Cela n'empêche pas ce fils de polytechnicien, entré avec réticence sur la scène politique, de s'y imposer rapidement.

Après des études à Nancy puis à la faculté de droit de Paris, il entre au barreau de Paris en tant que stagiaire en 1879, il est nommé premier secrétaire de la Conférence du barreau de Paris et devient secrétaire de Mr Henry du Buit, célèbre avocat d'affaires. En 1883, il prononce un discours à l'ouverture de la Conférence des Avocats dans lequel il fait l'éloge du républicain Jules Dufaure, ancien bâtonnier et ex-président du Conseil décédé deux ans auparavant:

"S'il est à souhaiter que l'éloge d'un défunt illustre éveille chez nous le désir de l'imiter, le simple récit de la vie de Dufaure contiendra, je crois, pour notre génération, un précieux exemple de travail, d'indépendance et de dignité".

-Eloge de Dufaure à l'ouverture de la Conférence des Avocats 1883 Barreau de Paris.

En 1895, il ouvre son propre cabinet, qui obtient rapidement un grand succès et détient une clientèle très prestigieuse pour les affaires de presse, les affaires littéraires-il est notamment l'avocat de l'écrivain Jules Verne-et le droit des sociétés. Poincaré a parmi ses clients les plus grandes entreprises industrielles et financières du moment.

La carrière parlementaire

Raymond Poincaré

Raymond Poincaré

Il entre en politique en 1887, en se faisant élire député de la Meuse. En 1892, il est rapporteur de la commission des Finances, au moment du scandale de Panama, et est réélu l'année suivante.

A trente-six ans, il a déjà été trois fois ministre: de l'Instruction publique (1893), sous Dupuy, puis des Finances dans le second cabinet Dupuy, après la victoire électorale des modérés (1894-1895), et de nouveau chargé de l'Instruction publique, dans le cabinet Ribot, en 1895. Il est partisan de la laïcité mais éloigné de l'anticléricalisme radical. Il prône en effet une "école neutre", dont la vocation serait de produire de vrais patriotes. Poincaré devient alors l'un des leaders en vue des modérés, qui arborent l'étiquette "progressiste" qui a remplacé l'ancienne appellation d'"opportunisme" utilisée par Gambetta et Jules Ferry. Au fil du temps, ces républicains progressistes" évoluent du centre gauche vers le centre droit, suivant le phénomène du sinistrisme.

Durant l'affaire Dreyfus, il adopte une attitude prudente. Il fait d'abord partie de ceux qui souhaitent étouffer un scandale qu'ils jugent contraire à la raison d'Etat. Il se rallie finalement au camp dreyfusard, plus par légalisme que par conviction.

Bien que républicain et laïque-signe sûr, à la Belle Epoque, d'une appartenance à la gauche-Poincaré demeure cependant prudent envers les gauches, et reste très modéré. En juin 1899, le président de la République Emile Loubet le pressent comme président du Conseil. Mais il n'arrive pas à mettre d'accord les différentes tendances républicaines pour composer un gouvernement, tandis que Clemenceau déclarait:

"Le do de Poincaré n'est pas à dédaigner: c'est l'intelligence. Il pourrait faire remarquablement à côté de quelqu'un qui fournirait le caractère".

Aussi Poincaré conseille-t-il à Loubet d'appeler plutôt Waldeck-Rousseau, qui forme un cabinet de Défense républicaine. Néanmoins, Poincaré s'oppose à celui-ci, et plus encore, après la victoire du Bloc des gauches aux élections de 1902, à la politique anticléricale d'Emile Combes. En tant que membre de l'Alliance libérale démocratique (centre-droit), il soutient cependant, de façon générale, le cabinet combiste.

Plus tard, c'est au Sénat que Poincaré décida de se présenter. Elu sénateur de la Meuse en 1903, il quitte ses fonctions en 1913, date à laquelle il est élu à l'Elysée, puis reprend ses fonctions en 1920 et ce jusqu'en 1934, date de son décès.

En 1906, Clemenceau, qui juge pourtant Poincaré un peu trop mou-c'est lui qui aurait inventé l'expression "poincarisme" dans son hebdomadaire Le Bloc du 15 mars 1902-lui propose néanmoins d'entrer dans son gouvernement Poincaré, peut-être par animosité, s'y refuse.

Belle consécration, il est élu à l'Académie française en 1909, et est également professeur aux écoles HEI-HEP.

Président du Conseil (1912-1913)

En janvier 1912, il est nommé président du Conseil et forme un gouvernement de républicains modérés avec Briand aux Affaires étrangères, Théophile Delcassé à la Marine, Jules Pams à l'Agriculture, Albert Lebrun aux Colonies et Léon Bourgeois au Travail et à la Prévoyance sociale.

Du 6 au 12 août 1912, il est en visite officielle en Russie dans le cadre de l'alliance franco-russe et assiste à des revues militaires.

L'élection présidentielle de janvier 1913

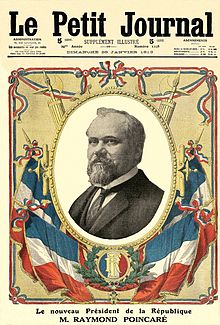

Le Petit Journal annonçant l'élection de Raymond Poincaré

Le Petit Journal annonçant l'élection de Raymond Poincaré

Alors que le mandat présidentiel d'Amand Fallières touche à sa fin, Poincaré se présente comme candidat à l'élection présidentielle de janvier 1913. Le président du Conseil est en lice face au président de la Chambre, Paul Deschanel, et au président du Sénat, Antonin Dubost. Avec Clemenceau, les radicaux soutiennent Jules Pams, le ministre de l'Agriculture, une personnalité considérée comme effacée et dont la candidature vise essentiellement à contrer Poincaré.

Selon la tradition républicaine, un scrutin préparatoire a lieu pour choisir le candidat du "camp républicain", les "modérés" (républicains de droite) d'un côté, de l'autre les socialistes, refusent toutefois d'y participer. Au troisième tour, Pams l'emporte avec 323 voix contre 309 pour Poincaré, classé à gauche à l'époque (dreyfusard, laïc, il s'était marié civilement, puis religieusement en 1912). La discipline républicaine aurait voulu que, battu à ces primaires, il se retire, et c'est ce que lui demande une délégation conduite par Combes et Clemenceau.

Mais Poincaré refuse, sachant que lors du scrutin officiel, il serait soutenu par la droite républicaine: il se présente donc à Versailles, et est élu le 17 janvier 1913 au deuxième tour, avec 482 voix contre 296 à Pams l'emporte avec 323 voix contre 309 pour Poincaré, classé à gauche à l'époque (dreyfusard, laïc, il s'était marié civilement, puis religieusement en 1912). La discipline républicaine aurait voulu que, battu à ces primaires, il se retire, et c'est ce que lui demande une délégation conduite par Combes et Clemenceau.

Mais Poincaré refuse, sachant que lors du scrutin officiel, il serait soutenu par la droite républicaine: il ne présente donc à Versailles, et est élu le 17 janvier 1913 au deuxième tour, avec 482 voix contre 296 à Pams et 69 pour le socialiste Edouard Vaillant. Clemenceau conserva une rancune tenace contre Poincaré pour n'avoir pas respecté la discipline républicaine, que lui-même respectera lors de l'élection présidentielle de 1920.

L'Elysée (1913-1920)

Son mandat de chef de l'Etat va évidemment être marqué par la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il est l'artisan de l'Union Sacrée politique et sociale, aux côtés de René Viviani, d'Aristide Briand puis de Georges Clemenceau, et contre Jaurès et la SFIO, il soutient la loi des trois ans, votée en juillet 1913.

Son rôle dans le déclenchement de la guerre est controversé: il aurait poussé à la fermeté la Russie lors de son voyage officiel du 13 au 23 juillet 1914 en Russie, afin de renforcer les alliances deux semaines après l'attentat de Sarajevo. Le 4 août, son message est communiqué aux Chambres par Viviani: la France "sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi, l'Union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur, et, dans une même foi patriotique". Il participa à la cérémonie du transfert des cendres de Rouget de Lisle aux Invalides le 14 juillet 1915, dans lequel il prononça un discours célèbre dans lequel il explique sa vision du déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Il n'hésite pas, parfois au péril de sa vie, à venir au front (essentiellement dans la Meuse et dans la Meuse et dans la Somme) afin de juger du moral des troupes et des populations déplacées. Il visite à plusieurs reprises la partie de l'Alsace redevenue française dès le 7 août 1914: au Col de la Schlucht, à Thann, Masevaux, Saint-Amarin et Dannemarie entre le 11 février 1915 et le 10 avril 1916.

Fin 1917, il nomme le radical-socialiste Clemenceau, qu'il n'apprécie guère mais dont il admire la fermeté de caractère, comme le président du Conseil. Son rôle devient alors plus discret, et il se plaint même, dans ses écrits, d'être mis de côté. Il conserve toutefois une certaine influence: selon l'historien Michel Winock, une certaine forme de cohabitation se met en place entre les hommes.

Après sa présidence

Tract pour les élections législatives de 1932 faisant référence à la "prophétie" de Raymond Poincaré

Tract pour les élections législatives de 1932 faisant référence à la "prophétie" de Raymond Poincaré

Dès 1920, alors que son mandat n'est pas achevé, il se fait élire sénateur de la Meuse. Aristide Briand ayant démissionné de la présidence du Conseil à la suite des critiques subies du fait de ses prises de position en matière de politique étrangère à la Conférence de Cannes, Poincaré accepte de redevenir président du Conseil en janvier 1922, à la demande du président de la République, Alexandre Millerand

Face à l'Allemagne, qui refuse de payer les "réparations de guerre", Raymond Poincaré a recours à la force, faisant occuper la Ruhr. Mais sa politique de rigueur budgétaire le rend impopulaire et, en 1924, après la victoire du Cartel des gauches, il doit présenter sa démission, tout comme le président Millerand.

On le rappelle à la tête du gouvernement en 1926, devant l'ampleur de la crise financière. Il forme alors un cabinet d'union nationale, en conservant Briand aux Affaires étrangères, et en revenant à une politique d'austérité financière, le franc Germinal est remplacé par le franc Poincaré d'une valeur cinq fois moindre, dévaluation qui, se borne à entériner le change réel. Malade et fatigué, il démissionne et se retire de la scène publique en 1929. Décédé à Paris en 1934, il est inhumé à Nubécourt (Meuse), dans son département natal.

Mandats électifs

Poincaré par Pierre-Carrier-Bellevue

Poincaré par Pierre-Carrier-Bellevue

.Député de la Meuse (1887-1903)

.Sénateur de la Meuse (1903-1913 puis 1920-1934)

.Président de la République (1913-1920)

.Conseiller général de la Meuse: 1886-1913/1920-1934

.Président du Conseil général de la Meuse: 1910-1913

Fonctions gouvernementales

.Ministre de l'Instruction publique en 1893 puis en 1895

.Ministre des Finances en 1894

Il fut cinq fois président du Conseil:

.du 14 janvier 1912 au 21 janvier 1913, cumule ces fonctions avec les Affaires étrangères

.du 15 janvier 1922 au 29 mars 1924 cumule ces fonctions avec les Affaires étrangères

.29 mars 1924 au 1er juin 1924

.du 23 juillet 1926 au 6 novembre 1928 cumule ces fonctions avec les Finances

.du 11 novembre 1928 au 20 juillet 1929

L'Elysée (1913-1920)

Son mandat de chef de l'Etat va évidemment être marqué par la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il est l'artisan de l'Union Sacrée politique et sociale, aux côtés de René Viviani, d'Aristide Briand puis de Georges Clemenceau, et contre Jaurès et la SFIO, il soutient la loi des trois ans, votée en juillet 1913.

Son rôle dans le déclenchement de la guerre est controversé: il aurait poussé à la fermeté la Russie lors de son voyage officiel du 13 au 23 juillet 1914 en Russie, afin de renforcer les alliances deux semaines après l'attentat de Sarajevo. Le 4 août, son message est communiqué aux Chambres par Viviani: la France "sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi, l'Union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur, et, dans une même foi patriotique". Il participa à la cérémonie du transfert des cendres de Rouget de Lisle aux Invalides le 14 juillet 1915, dans lequel il prononça un discours célèbre dans lequel il explique sa vision du déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Il n'hésite pas, parfois au péril de sa vie, à venir au front (essentiellement dans la Meuse et dans la Meuse et dans la Somme) afin de juger du moral des troupes et des populations déplacées. Il visite à plusieurs reprises la partie de l'Alsace redevenue française dès le 7 août 1914: au Col de la Schlucht, à Thann, Masevaux, Saint-Amarin et Dannemarie entre le 11 février 1915 et le 10 avril 1916.

Fin 1917, il nomme le radical-socialiste Clemenceau, qu'il n'apprécie guère mais dont il admire la fermeté de caractère, comme le président du Conseil. Son rôle devient alors plus discret, et il se plaint même, dans ses écrits, d'être mis de côté. Il conserve toutefois une certaine influence: selon l'historien Michel Winock, une certaine forme de cohabitation se met en place entre les hommes.

Après sa présidence

Tract pour les élections législatives de 1932 faisant référence à la "prophétie" de Raymond Poincaré

Tract pour les élections législatives de 1932 faisant référence à la "prophétie" de Raymond PoincaréDès 1920, alors que son mandat n'est pas achevé, il se fait élire sénateur de la Meuse. Aristide Briand ayant démissionné de la présidence du Conseil à la suite des critiques subies du fait de ses prises de position en matière de politique étrangère à la Conférence de Cannes, Poincaré accepte de redevenir président du Conseil en janvier 1922, à la demande du président de la République, Alexandre Millerand

Face à l'Allemagne, qui refuse de payer les "réparations de guerre", Raymond Poincaré a recours à la force, faisant occuper la Ruhr. Mais sa politique de rigueur budgétaire le rend impopulaire et, en 1924, après la victoire du Cartel des gauches, il doit présenter sa démission, tout comme le président Millerand.

On le rappelle à la tête du gouvernement en 1926, devant l'ampleur de la crise financière. Il forme alors un cabinet d'union nationale, en conservant Briand aux Affaires étrangères, et en revenant à une politique d'austérité financière, le franc Germinal est remplacé par le franc Poincaré d'une valeur cinq fois moindre, dévaluation qui, se borne à entériner le change réel. Malade et fatigué, il démissionne et se retire de la scène publique en 1929. Décédé à Paris en 1934, il est inhumé à Nubécourt (Meuse), dans son département natal.

Mandats électifs

Poincaré par Pierre-Carrier-Bellevue

Poincaré par Pierre-Carrier-Bellevue.Député de la Meuse (1887-1903)

.Sénateur de la Meuse (1903-1913 puis 1920-1934)

.Président de la République (1913-1920)

.Conseiller général de la Meuse: 1886-1913/1920-1934

.Président du Conseil général de la Meuse: 1910-1913

Fonctions gouvernementales

.Ministre de l'Instruction publique en 1893 puis en 1895

.Ministre des Finances en 1894

Il fut cinq fois président du Conseil:

.du 14 janvier 1912 au 21 janvier 1913, cumule ces fonctions avec les Affaires étrangères

.du 15 janvier 1922 au 29 mars 1924 cumule ces fonctions avec les Affaires étrangères

.29 mars 1924 au 1er juin 1924

.du 23 juillet 1926 au 6 novembre 1928 cumule ces fonctions avec les Finances

.du 11 novembre 1928 au 20 juillet 1929

Portrait officiel du président Armand Fallières

Portrait officiel du président Armand Fallières Portrait du président Fallières par Léon Bonnat (1907)

Portrait du président Fallières par Léon Bonnat (1907) Monument, sculpture en bronze

Monument, sculpture en bronze Portrait officiel du président Emile Loubet

Portrait officiel du président Emile Loubet Carte postale pour la venue de Nicolas II en 1901

Carte postale pour la venue de Nicolas II en 1901 Portrait officiel du président Félix Faure

Portrait officiel du président Félix Faure

Portrait officiel du président Jean Casimir-Perier

Portrait officiel du président Jean Casimir-Perier Portrait officiel du président Sadi Carnot

Portrait officiel du président Sadi Carnot Plaque du boulevard Carnot à Limoges

Plaque du boulevard Carnot à Limoges Sadi Carnot, élève de l'Ecole polytechnique

Sadi Carnot, élève de l'Ecole polytechnique Arrivée du président Sadi Carnot le 5 mai 1889 à Versailles

Arrivée du président Sadi Carnot le 5 mai 1889 à Versailles Portrait officiel du président Grévy

Portrait officiel du président Grévy Caricature de Jules Grévy en juillet 1879

Caricature de Jules Grévy en juillet 1879 Jules Grévy

Jules Grévy Portrait officiel du maréchal de Mac Mahon

Portrait officiel du maréchal de Mac Mahon Le maréchal Mac-Mahon, duc de Magenta

Le maréchal Mac-Mahon, duc de Magenta