Logo

Logo

Devise: "L'université est une chance.Saisissons-là!"

Fondation: 1972

Type: Université publique (EPSCP)

Budget: 99 millions d'€(en 2009)

Ville: Pau

Région: Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Campus: Pau, Bayonne et Anglet, Mont-de-Marsan, Tarbes

Président: Mohamed Amara

Personnel: 516 (2012)

Enseignants: 760 enseignants et enseignants-chercheurs (2012)

Etudiants: 11 624 (2012)

Premier cycle: 5 257 (L) (2012)

Deuxième cycle: 2 225 (M) (2012)

Doctorants: 395 (2012)

Affiliation: Aerospace Valley, membre associé de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine

Site web:http://www.univ-pau.fr

L'université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) est un établissement supérieur français multi-sites fondé en 1972, basé à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques mais aussi à Bayonne &Anglet,à Tarbes et à Mont-de-Marsan dans le bassin de l'Adour, et dépend de l'académie de Bordeaux.

Elle prépare avec ses 1 200 personnels, environ 12 000 étudiants à l'obtention de près de 100 diplômes, aussi bien en formation initiale, professionnelle que continue, et accueille chaque année plus de 1 300 étudiants étrangers. Avec 164 accords bilatéraux Erasmus et 85 accords de coopération inter-universitaires, elle participe à des échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs à l'international.

25 équipes de recherches développent des activités de recherche fondamentale en association avec des organismes nationaux (CNRS, INRA, INRIA...) et internationaux, et de recherche appliquée avec des partenaires institutionnels et industriels.

Histoire

Villa Lawrance

Villa Lawrance

La ville de Pau possède une longue tradition universitaire puisqu'une université a été créée à Pau en 1722. Cette université est supprimée comme tous les établissements français le 15 septembre 1793.

L'université dans sa forme actuelle fut créée par un décret de 1972, alors que Louis Sallenave, était maire de Pau, la municipalité rachetant progressivement les terrains sur lesquels furent construits ultérieurement l'Université. Cependant, les origines de la faculté de droit (UFR de droit, économie, gestion) remonte a quelques années auparavant, elle a été créée en 1947 par Robert Poplawski (doyen de 1947 à 1953) et par Dean Vizioz. Elle était située dans la villa Lawrance dans le centre de Pau.

Historique des présidents

.Depuis 2012: Mohamed Amara

.2008-2012: Jean-Louis Gout

.2004-2008: Jean-Michel Uhaldeborde

.1998-2004: Jean-Louis Gout

.1993-1998: Claude Laugénie

.1988-1993: Jean-Louis Gout

.1982-1988: Franck Métras

.1976-1982: Daniel Levier

.1973-1976: Jean-Deschamps

.1970-1973: Maurice Descotes

Structure

Conformément au code de l'éducation qui fixe l'organisation légale des universités publiques en France, l'UPPA rassemble plusieurs composantes. On trouve d'une part les unités de formation et de recherche (UFR) et d'autre part les instituts et écoles".

Unités de formation et de recherche

.UFR Droit, économie, gestion,

.UFR Lettres, langues, sciences humaines et sport

.UFR Sciences et techniques de Pau,

.UFR Pluridisciplinaires de Bayonne, Anglet, Biarritz,

.UFR Sciences et techniques de la Côte Basque.

Ecoles et instituts

.IAE des Pays de l'Adour,

.IUT de Bayonne Pays basque,

.IUT des Pays de l'Adour,

.Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles.

.ISA BTP (Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics)

L'école supérieure des technologies industrielles avancées est rattachée à l'université de Pau.

Campus

Pau

Avec près de 7 612 étudiants (mai 2012), plus de 500 enseignants chercheurs et 400 personnels administratifs, techniciens et ingénieurs, le Campus de Pau est le plus grand. Il est situé au nord de la ville, à environ 20mn de marche du centre ville, mais tout de même dans les limites urbaines. Il est encadré par l'avenue de l'Université-cours Léon-Bérard-boulevard Tourrasse au Sud, l'avenue du Doyen-Poplawski à l'Ouest, la rue Audrey-Benghozi et le boulevard Lucien-Favre au Nord et par les allées Condorcet à l'Est.

Plusieurs services sont présent: le Centre des ressources informatiques fournit l'accès a internet, appelé uppawifi, disponible dans tout le campus pour tous les étudiants équipés d'un ordinateur portable. Une équipe s'occupe de la maintenance des bâtiments et des espaces verts du campus.Le "CRATICE" est un service fournissant une assistance multimédia. Un service central de reprographie est aussi fourni.

Il y a trois UFR (unités de formation et de recherche) sur le campus de Pau: Lettres, Droit, Sciences. Il y a aussi un institut Universitaire Technologique (IUT), l'ENSGTI (Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles) et un Institut d'administration des entreprises (IAE) basé à Pau avec une antenne à Bayonne.

Il y a deux bibliothèques universitaires spécialisées sur le campus. Une pour l'UFR de sciences et une autre communauté aux UFR de droit et de lettres.

Vie sur le campus

Maison de l'étudiant près du RUCap Sud

Maison de l'étudiant près du RUCap Sud

.La Maison de l'Etudiant:

-le service des sports: pour participer à l'ensemble des activités sportives et vous inscrire aux ateliers de pratiques, aux excursions (randonnée, ski, etc),

-la permanence des services de la préfecture pour l'obtention et le renouvellement des titres de séjours,

-les bureaux de certaines associations étudiantes et syndicats: Solidaires Etudiant(es), Théâtralttude, ASPE, UNEF, WAO, la SOLES...,

-le pôle associatif commun: un espace dédié aux associations étudiantes avec accès à des outils de travail type internet ou téléphonie ainsi qu'à un fonds documentaire,

-les permanences d'autres associations (ACLP, Art et Fac....).

.La Centrifugeuse:

La Centrifugeuse est une salle de spectacle situé et appartenant au campus de Pau. Gérée par la Maison de l'Etudiant, elle est là pour découvrir la richesse de la vie culturelle du campus, participer aux nombreuses manifestations organisées tout au long de l'année (concrets spectacles, expositions, rencontres-débats, projections), monter les projets qui vous tiennent à coeur, participer aux ateliers de pratique artistique, etc....

.Logement:

Le CLOUS (Centre local des oeuvres universitaires et scolaire) de Pau et des Pays de l'Adour propose aux étudiants de l'UPPA des résidences universitaires sur le campus de Pau:

*2 cités universitaires (974 chambres meublées),

*5 résidences universitaires(560 appartements meubles, T1 T1 bis, T2, T3).

.Restauration:

Restaurant Universitaire Cap Sud

Restaurant Universitaire Cap Sud

Tous les restaurants proposent un repas complet et équilibré.Les repas sont payables au moyen de la carte étudiante "Aquipass" ou espèces".

.Sport:

Le sport à l'UPPA est géré par le service du SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives). Il y a de nombreux équipements sportifs sur le campus de Pau tels que le stade André-Lavie, le gymnase Léo-Lagrange, la halle de sports de l'UPPA, la piscine Plein Ciel, des cours de tennis, des terrains de football ainsi qu'un mur d'escalade. Les activités physiques et sportives pratiqués sont multiples et variées.

Résidence universitaire Gaston-Phoebus

Résidence universitaire Gaston-Phoebus

Pelouse Sud-Est

Pelouse Sud-Est

Restauration universitaire de la Nive

Restauration universitaire de la Nive

Le site de Tarbes, est composé de près de 640 étudiants (mai 2012), 22 enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que de 7 personnels administratifs, techniciens et ingénieurs. Ce campus abrite une composante de la filière STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), antenne de l'UFR lettres, langues, sciences humaines et sport et propose une licence et maîtrise Génie des Procédés ainsi qu'une maîtrise des Sciences et Techniques Mesures et Traitement des pollutions et nuisances dépendantes de l'UFR sciences et techniques.

Fondation: 1972

Type: Université publique (EPSCP)

Budget: 99 millions d'€(en 2009)

Ville: Pau

Région: Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Campus: Pau, Bayonne et Anglet, Mont-de-Marsan, Tarbes

Président: Mohamed Amara

Personnel: 516 (2012)

Enseignants: 760 enseignants et enseignants-chercheurs (2012)

Etudiants: 11 624 (2012)

Premier cycle: 5 257 (L) (2012)

Deuxième cycle: 2 225 (M) (2012)

Doctorants: 395 (2012)

Affiliation: Aerospace Valley, membre associé de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine

Site web:http://www.univ-pau.fr

L'université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) est un établissement supérieur français multi-sites fondé en 1972, basé à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques mais aussi à Bayonne &Anglet,à Tarbes et à Mont-de-Marsan dans le bassin de l'Adour, et dépend de l'académie de Bordeaux.

Elle prépare avec ses 1 200 personnels, environ 12 000 étudiants à l'obtention de près de 100 diplômes, aussi bien en formation initiale, professionnelle que continue, et accueille chaque année plus de 1 300 étudiants étrangers. Avec 164 accords bilatéraux Erasmus et 85 accords de coopération inter-universitaires, elle participe à des échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs à l'international.

25 équipes de recherches développent des activités de recherche fondamentale en association avec des organismes nationaux (CNRS, INRA, INRIA...) et internationaux, et de recherche appliquée avec des partenaires institutionnels et industriels.

Histoire

Villa Lawrance

Villa LawranceLa ville de Pau possède une longue tradition universitaire puisqu'une université a été créée à Pau en 1722. Cette université est supprimée comme tous les établissements français le 15 septembre 1793.

L'université dans sa forme actuelle fut créée par un décret de 1972, alors que Louis Sallenave, était maire de Pau, la municipalité rachetant progressivement les terrains sur lesquels furent construits ultérieurement l'Université. Cependant, les origines de la faculté de droit (UFR de droit, économie, gestion) remonte a quelques années auparavant, elle a été créée en 1947 par Robert Poplawski (doyen de 1947 à 1953) et par Dean Vizioz. Elle était située dans la villa Lawrance dans le centre de Pau.

Historique des présidents

.Depuis 2012: Mohamed Amara

.2008-2012: Jean-Louis Gout

.2004-2008: Jean-Michel Uhaldeborde

.1998-2004: Jean-Louis Gout

.1993-1998: Claude Laugénie

.1988-1993: Jean-Louis Gout

.1982-1988: Franck Métras

.1976-1982: Daniel Levier

.1973-1976: Jean-Deschamps

.1970-1973: Maurice Descotes

Structure

Conformément au code de l'éducation qui fixe l'organisation légale des universités publiques en France, l'UPPA rassemble plusieurs composantes. On trouve d'une part les unités de formation et de recherche (UFR) et d'autre part les instituts et écoles".

Unités de formation et de recherche

.UFR Droit, économie, gestion,

.UFR Lettres, langues, sciences humaines et sport

.UFR Sciences et techniques de Pau,

.UFR Pluridisciplinaires de Bayonne, Anglet, Biarritz,

.UFR Sciences et techniques de la Côte Basque.

Ecoles et instituts

.IAE des Pays de l'Adour,

.IUT de Bayonne Pays basque,

.IUT des Pays de l'Adour,

.Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles.

.ISA BTP (Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics)

L'école supérieure des technologies industrielles avancées est rattachée à l'université de Pau.

Campus

Pau

Avec près de 7 612 étudiants (mai 2012), plus de 500 enseignants chercheurs et 400 personnels administratifs, techniciens et ingénieurs, le Campus de Pau est le plus grand. Il est situé au nord de la ville, à environ 20mn de marche du centre ville, mais tout de même dans les limites urbaines. Il est encadré par l'avenue de l'Université-cours Léon-Bérard-boulevard Tourrasse au Sud, l'avenue du Doyen-Poplawski à l'Ouest, la rue Audrey-Benghozi et le boulevard Lucien-Favre au Nord et par les allées Condorcet à l'Est.

Plusieurs services sont présent: le Centre des ressources informatiques fournit l'accès a internet, appelé uppawifi, disponible dans tout le campus pour tous les étudiants équipés d'un ordinateur portable. Une équipe s'occupe de la maintenance des bâtiments et des espaces verts du campus.Le "CRATICE" est un service fournissant une assistance multimédia. Un service central de reprographie est aussi fourni.

Il y a trois UFR (unités de formation et de recherche) sur le campus de Pau: Lettres, Droit, Sciences. Il y a aussi un institut Universitaire Technologique (IUT), l'ENSGTI (Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles) et un Institut d'administration des entreprises (IAE) basé à Pau avec une antenne à Bayonne.

Il y a deux bibliothèques universitaires spécialisées sur le campus. Une pour l'UFR de sciences et une autre communauté aux UFR de droit et de lettres.

Vie sur le campus

Maison de l'étudiant près du RUCap Sud

Maison de l'étudiant près du RUCap Sud.La Maison de l'Etudiant:

-le service des sports: pour participer à l'ensemble des activités sportives et vous inscrire aux ateliers de pratiques, aux excursions (randonnée, ski, etc),

-la permanence des services de la préfecture pour l'obtention et le renouvellement des titres de séjours,

-les bureaux de certaines associations étudiantes et syndicats: Solidaires Etudiant(es), Théâtralttude, ASPE, UNEF, WAO, la SOLES...,

-le pôle associatif commun: un espace dédié aux associations étudiantes avec accès à des outils de travail type internet ou téléphonie ainsi qu'à un fonds documentaire,

-les permanences d'autres associations (ACLP, Art et Fac....).

.La Centrifugeuse:

La Centrifugeuse est une salle de spectacle situé et appartenant au campus de Pau. Gérée par la Maison de l'Etudiant, elle est là pour découvrir la richesse de la vie culturelle du campus, participer aux nombreuses manifestations organisées tout au long de l'année (concrets spectacles, expositions, rencontres-débats, projections), monter les projets qui vous tiennent à coeur, participer aux ateliers de pratique artistique, etc....

.Logement:

Le CLOUS (Centre local des oeuvres universitaires et scolaire) de Pau et des Pays de l'Adour propose aux étudiants de l'UPPA des résidences universitaires sur le campus de Pau:

*2 cités universitaires (974 chambres meublées),

*5 résidences universitaires(560 appartements meubles, T1 T1 bis, T2, T3).

.Restauration:

Restaurant Universitaire Cap Sud

Restaurant Universitaire Cap SudTous les restaurants proposent un repas complet et équilibré.Les repas sont payables au moyen de la carte étudiante "Aquipass" ou espèces".

.Sport:

Le sport à l'UPPA est géré par le service du SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives). Il y a de nombreux équipements sportifs sur le campus de Pau tels que le stade André-Lavie, le gymnase Léo-Lagrange, la halle de sports de l'UPPA, la piscine Plein Ciel, des cours de tennis, des terrains de football ainsi qu'un mur d'escalade. Les activités physiques et sportives pratiqués sont multiples et variées.

Résidence universitaire Gaston-Phoebus

Résidence universitaire Gaston-Phoebus

Vue partielle de la BU Lettres et Droit et arrière du bâtiment de la présidence depuis les pelouses de l'université

Pelouse Sud-Est

Pelouse Sud-Est

Stade André-Lavie proche de l'université

Halle des sports de l'UPPA

Bayonne&Anglet

Le site de la Côte basque est composé de près de 2 900 étudiants (mai 2012), 111 enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que de 63 personnels administratifs, techniciens et ingénieurs.

Le site est en fait composé de 2 UFR situés dans les villes de Bayonne, le "campus de la Nive" et d'Anglet, le "campus de Montaury". Le site d'Anglet est un site pour les sciences et techniques alors que celui de Bayonne est pluridisciplinaire et est aussi composé d'un IUT ainsi que d'une branche de l'IAE de Pau.

Campus de la Nive (Bayonne)

Restauration universitaire de la Nive

Restauration universitaire de la Nive

.UFR pluridisciplinaire

Les matières enseignées dans cet UFR sont multiples et variées. On peut en effet y apprendre le droit, l'économie, la gestion, les lettres modernes, y faire des études basques et desétudes comptables.

.IAE des Pays de l'Adour

Avec ses nombreuses spécialités de master, l'IAE prépare les étudiants en formation initiale ou continue (dans le cadre d'une reprise d'études) à intégrer des postes à responsabilité (cadre, manager, chargé de mission...) dans les différents métiers du management et de la gestion: comptabilité, contrôle de gestion, audit, marketing....

Des spécialistes de Master visent à développer la connaissance des spécificités managériales de certains secteurs ou champs d'activité (collectivités locales, organisations de santé, management international).

.IUT Bayonne comprend 4 départements situés sur deux sites: Bayonne et Anglet

Les départements de l'IUT de Bayonne localisés sur la commune de Bayonne, sur le site du Château-Neuf, sont le département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) et le département Techniques de Commercialisation.Les formations dispensées portent sur des DUT ainsi que des Licences professionnelles: Licence pro Banque, licence pro Commerce-Logistique de distribution et licence pro Management de l'événementiel.

Campus de Montaury (Anglet)

.UFR de Sciences et Techniques

Dans cet UFR sont enseignés entre autres la physique et la chimie

.L'IUT Bayonne et du Pays basque comprend 4 départements situés sur deux sites: Bayonne et Anglet.Les départements de l'IUT de Bayonne localisés sur la commune d'Anglet, sur le site du parc Montaury, sont le département informatique et le département Génie Industriel et Maintenance (GIM).Les formations dispensées portent sur des DUT ainsi que des licences professionnelles: licence pro Systèmes Informatiques et Logiciels-Communication Multimédia, licence pro Maintenance industrielle-Ecologie industrielle.

Services universitaires

.2 bibliothèques universitaires (une sur chaque campus).

.2 restaurants universitaires (un sur chaque site).

.La Maison de l'étudiant situé à Bayonne regroupe:

-un espace d'accueil et d'information pour toutes les questions relatives à la vie étudiante,

-le service culturel,

-le SUMPPS, service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé,

-le SCUIO, service commun universitaire d'information et d'orientation,

-le service cartes étudiants Aquipass

-CLERMO, le centre de langues en réseaux et multimédia ouvert

-Centre de formation des apprentis (CFA)

Tarbes

.IAE des Pays de l'Adour

Avec ses nombreuses spécialités de master, l'IAE prépare les étudiants en formation initiale ou continue (dans le cadre d'une reprise d'études) à intégrer des postes à responsabilité (cadre, manager, chargé de mission...) dans les différents métiers du management et de la gestion: comptabilité, contrôle de gestion, audit, marketing....

Des spécialistes de Master visent à développer la connaissance des spécificités managériales de certains secteurs ou champs d'activité (collectivités locales, organisations de santé, management international).

.IUT Bayonne comprend 4 départements situés sur deux sites: Bayonne et Anglet

Les départements de l'IUT de Bayonne localisés sur la commune de Bayonne, sur le site du Château-Neuf, sont le département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) et le département Techniques de Commercialisation.Les formations dispensées portent sur des DUT ainsi que des Licences professionnelles: Licence pro Banque, licence pro Commerce-Logistique de distribution et licence pro Management de l'événementiel.

Campus de Montaury (Anglet)

.UFR de Sciences et Techniques

Dans cet UFR sont enseignés entre autres la physique et la chimie

.L'IUT Bayonne et du Pays basque comprend 4 départements situés sur deux sites: Bayonne et Anglet.Les départements de l'IUT de Bayonne localisés sur la commune d'Anglet, sur le site du parc Montaury, sont le département informatique et le département Génie Industriel et Maintenance (GIM).Les formations dispensées portent sur des DUT ainsi que des licences professionnelles: licence pro Systèmes Informatiques et Logiciels-Communication Multimédia, licence pro Maintenance industrielle-Ecologie industrielle.

Services universitaires

.2 bibliothèques universitaires (une sur chaque campus).

.2 restaurants universitaires (un sur chaque site).

.La Maison de l'étudiant situé à Bayonne regroupe:

-un espace d'accueil et d'information pour toutes les questions relatives à la vie étudiante,

-le service culturel,

-le SUMPPS, service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé,

-le SCUIO, service commun universitaire d'information et d'orientation,

-le service cartes étudiants Aquipass

-CLERMO, le centre de langues en réseaux et multimédia ouvert

-Centre de formation des apprentis (CFA)

Tarbes

Le site de Tarbes, est composé de près de 640 étudiants (mai 2012), 22 enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que de 7 personnels administratifs, techniciens et ingénieurs. Ce campus abrite une composante de la filière STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), antenne de l'UFR lettres, langues, sciences humaines et sport et propose une licence et maîtrise Génie des Procédés ainsi qu'une maîtrise des Sciences et Techniques Mesures et Traitement des pollutions et nuisances dépendantes de l'UFR sciences et techniques.

Locaux STAPS avant leur extension

Mont-de-Marsan

Le campus de Mont-de-Marsan se compose de 420 étudiants (mai 2012), 23 enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que de 12 personnels administratifs, techniciens et ingénieurs.

On peut retrouver sur ce site des branches de:

.L'UFR de droit de Pau

.L'IUT, départements Génie Biologique, RT et SGM spécialité bois.

Formation et recherche

Relations internationales

L'établissement accueille chaque année plus de 1 300 étudiants étrangers venus du monde entier.

Avec 164 accords bilatéraux Erasmus et 85 accords de coopération inter-universitaires et 56 pays partenaires dans le monde, l'UPPA participe à des échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs à l'international.

Chaque année, grâce au programme Erasmus, plus de 150 étudiants européens (hors France) viennent valider une partie de leur diplôme à l'UPPA et plus de 200 étudiants de l'UPPA partent en faire de même dans un pays de l'Union européenne. En 2010, l'UPPA a été classée 4e université française pour le taux de départ de ses étudiants en Erasmus, c'est-à-dire 2% de ses effectifs, juste derrière l'université de Savoie, l'université de Grenoble 3 et l'université de Lille 1.

De par sa proximité géographique avec l'Espagne, l'UPPA développe également des coopérations universitaires transfrontalières originales aussi bien dans le domaine de l'enseignement que de la recherche, notamment avec l'université du Pays basque, l'université de Saragosse et l'université publique de Navarre.

Insertion professionnelle

Chaque année, l'observatoire des étudiants (ODE) de l'UPPA enquête les diplômés sur leur insertion professionnelle après l'obtention de leur diplôme, pour les promotions de 2007:

.88% des diplômes de licence pro sont en emploi,

.80% des diplômes de master sont en emploi,

.86% des diplômés du titre d'ingénieur sont en emploi,

.78% des diplômés de doctorat sont en emploi.

Logo de l'université Bordeaux-Montaigne

Logo de l'université Bordeaux-Montaigne

Le bâtiment administratif

Le bâtiment administratif Le bâtiment d'accueil

Le bâtiment d'accueil Les bâtiments A à G

Les bâtiments A à G

La Bibliothèque universitaire de lettres de Bordeaux

La Bibliothèque universitaire de lettres de Bordeaux

Le sceau de l'université de Bordeaux entre 1441 et 1793

Le sceau de l'université de Bordeaux entre 1441 et 1793 Le bâtiment de la faculté de médecine et de pharmacie, place de la Victoire. Le bâtiment abrite aujourd'hui les formations en sciences de l'Homme

Le bâtiment de la faculté de médecine et de pharmacie, place de la Victoire. Le bâtiment abrite aujourd'hui les formations en sciences de l'Homme

Le bâtiment de la faculté de droit, Place Pey-Berland. Le bâtiment abrite aujourd'hui le pôle juridique et judiciaire

Le bâtiment de la faculté de droit, Place Pey-Berland. Le bâtiment abrite aujourd'hui le pôle juridique et judiciaire Le bâtiment Biologie Animale à Talence

Le bâtiment Biologie Animale à Talence

Logo du PRES Université de Bordeaux

Logo du PRES Université de Bordeaux

Fontaine Chaude ou Source de la Nèhe à Dax

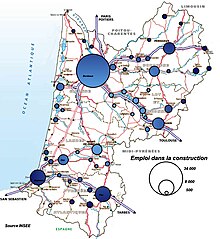

Fontaine Chaude ou Source de la Nèhe à Dax Les emplois du BTP par aires urbaines en Aquitaine en 2008

Les emplois du BTP par aires urbaines en Aquitaine en 2008