La Flammekueche

Recette flammekueche rapide:

Temps de préparation: 5 minutes

Temps de cuisson: 15 minutes

Ingrédients (pour 8 personnes)

-1 pâte à pizza

-2 beaux oignons

-2 barquettes de lardons fumés (sans couenne)

-20cl de crème liquide

Préparation de la recette:

Préchauffer votre four à thermostat 8 (250°C)

Une fois que votre pâte est confectionnée, la laisser reposer au moins 30min

Rompre la pousse, puis l'étaler le plus finement possible sur un plan de travail fariné. La parsemer des oignons émincés, des lardons puis répartir la crème uniformément dessus.

Enfourner votre flammenkueche à four chaud et surveiller la cuisson (5 à 10min en principe).

Remarques:

La cuisson sera ajustée selon le goût de chacun.

Boisson conseillée:

Bière

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarte flambée alsacienne (flammekueche)

Préparation: 10mn

Cuisson: 5mn

Temps total: 15mn

Ingrédients/pour 2 personnes

150g pâte à pain (ou à pizza)

100g de fromage blanc MG 40%

10cl crème épaisse MG 40%

1 cuillère à café de farine

1 cuillère à café d'huile (colza de préférence)

100g de lardons très fins

100g d'oignons émincés très finement

Poivre et très peu de sel

Un soupçon de muscade

Préparation/Tarte flambée alsacienne (Flammekueche)

1.Préchauffer le four en chaleur tournante ou en fonction tarte à 250°C (thermostat 8).

2.Etaler (ou réétaler la pâte si vous l'avez achetée en rouleau) le PLUS FINEMENT possible, idéalement sur un support car vous ne la transporterez plus. Cette partie est la plus fastidieuse mais c'est la garantie d'une vraie tarte flambée.

3.Dans une jatte, mélanger la crème, le fromage blanc, la farine, l'huile, le poivre, le sel et la muscade.

4.Foncer la pâte étalée. Garnir de lardons et des rondelles d'oignons

Pour finir:

Mettre au four et surveiller la cuisson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kougelhopf sucré (Alsace)

Temps de préparation: 120 minutes

Temps de cuisson: 50 minutes

Ingrédients (pour 1 kougelhopf):

-500g de farine

-75g de sucre

-10g de sel

-150g de beurre ramolli

-2 oeufs

-20cl de lait tiède (attention! pas chaud, sinon l'action de la levure ne se fera pas)

-25g de levure de bière (fraîche)

-75g de raisins secs

-40g d'amandes entières

-du sucre glace

Préparation de la recette:

Tremper les raisins dans de l'eau tiède pour les faire gonfler

Mélanger la levure à 10cl de lait et un peu de farine pour en faire une pâte à laisser reposer jusqu'à doublement de son volume.

Mélanger la farine restante, le sel, le sucre, les oeufs et les 10cl de lait restants. Pétrir pendant 15mn pour bien aérer la pâte.

Ajouter le beurre ramolli et bien mélanger.

Ajouter ensuite le levain, puis pétrir quelques minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des bords du récipient.

Couvrir d'un linge et laisser reposer 1h dans un endroit tempéré (près d'un radiateur par exemple).

Faire reprendre à la pâte son volume initial en la tapotant

Ajouter les raisins et mélanger

Bien beurrer le moule à kougelhopf jusque dans les cannelures. Déposer une amande dans chaque cannelure. Y mettre la pâte et laisser reposer jusqu'à ce qu'elle arrive au bord du moule.

Cuire 50 minutes à thermostat 7 (200-210°C). Si la pâte se colore trop, couvrir d'un papier sulfurisé.

Démouler sur une grille et saupoudrer généreusement de sucre glace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mannala/manelles (Alsace)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kougelhopf sucré (Alsace)

Temps de préparation: 120 minutes

Temps de cuisson: 50 minutes

Ingrédients (pour 1 kougelhopf):

-500g de farine

-75g de sucre

-10g de sel

-150g de beurre ramolli

-2 oeufs

-20cl de lait tiède (attention! pas chaud, sinon l'action de la levure ne se fera pas)

-25g de levure de bière (fraîche)

-75g de raisins secs

-40g d'amandes entières

-du sucre glace

Préparation de la recette:

Tremper les raisins dans de l'eau tiède pour les faire gonfler

Mélanger la levure à 10cl de lait et un peu de farine pour en faire une pâte à laisser reposer jusqu'à doublement de son volume.

Mélanger la farine restante, le sel, le sucre, les oeufs et les 10cl de lait restants. Pétrir pendant 15mn pour bien aérer la pâte.

Ajouter le beurre ramolli et bien mélanger.

Ajouter ensuite le levain, puis pétrir quelques minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des bords du récipient.

Couvrir d'un linge et laisser reposer 1h dans un endroit tempéré (près d'un radiateur par exemple).

Faire reprendre à la pâte son volume initial en la tapotant

Ajouter les raisins et mélanger

Bien beurrer le moule à kougelhopf jusque dans les cannelures. Déposer une amande dans chaque cannelure. Y mettre la pâte et laisser reposer jusqu'à ce qu'elle arrive au bord du moule.

Cuire 50 minutes à thermostat 7 (200-210°C). Si la pâte se colore trop, couvrir d'un papier sulfurisé.

Démouler sur une grille et saupoudrer généreusement de sucre glace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mannala/manelles (Alsace)

Temps de préparation: 30 minutes

Temps de cuisson: 30 minutes

Ingrédients (pour 10 personnes)

Pour la pâte:

-500g de farine

-1,5dl de lait tiède

-3 oeufs

-20g de levure de boulanger

-150g de beurre

-100g de sucre

-1 sachet de sucre vanillé

-8g de sel

-1 cas d'eau de fleur oranger

Pour la décoration:

-2 jaunes d'oeufs mélangés à 1 cuillère à soupe de café

-100g de sucre glace dilué dans un peu d'eau

-raisins secs

Préparation de la recette:

Mélanger le beurre en pommade au lait et ajouter les sucres et le sel. Ajouter la levure et laisser reposer 15 minutes dans un endroit tempéré.

Dans une terrine, faire une fontaine avec la farine. Y ajouter le premier mélange et les oeufs un à un. Pétrir jusqu'à ce que la pâte soit souple et laisser reposer dans un endroit tiède pendant 1 heure.

Retravailler la pâte et diviser la en 8 à 10 rouleaux, puis former des bonhommes.

Former des yeux avec des raisins secs. Disposer sur une plaque beurrée et laisser lever 30 minutes.

Badigeonner 4-5 bonhommes de jaune d'oeuf+café. Faire cuire à four moyen (180°C-thermostat 6) pendant 30 minutes. Glacer l'autre moitié ds bonhommes avec du sucre glace+de l'eau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps de cuisson: 30 minutes

Ingrédients (pour 10 personnes)

Pour la pâte:

-500g de farine

-1,5dl de lait tiède

-3 oeufs

-20g de levure de boulanger

-150g de beurre

-100g de sucre

-1 sachet de sucre vanillé

-8g de sel

-1 cas d'eau de fleur oranger

Pour la décoration:

-2 jaunes d'oeufs mélangés à 1 cuillère à soupe de café

-100g de sucre glace dilué dans un peu d'eau

-raisins secs

Préparation de la recette:

Mélanger le beurre en pommade au lait et ajouter les sucres et le sel. Ajouter la levure et laisser reposer 15 minutes dans un endroit tempéré.

Dans une terrine, faire une fontaine avec la farine. Y ajouter le premier mélange et les oeufs un à un. Pétrir jusqu'à ce que la pâte soit souple et laisser reposer dans un endroit tiède pendant 1 heure.

Retravailler la pâte et diviser la en 8 à 10 rouleaux, puis former des bonhommes.

Former des yeux avec des raisins secs. Disposer sur une plaque beurrée et laisser lever 30 minutes.

Badigeonner 4-5 bonhommes de jaune d'oeuf+café. Faire cuire à four moyen (180°C-thermostat 6) pendant 30 minutes. Glacer l'autre moitié ds bonhommes avec du sucre glace+de l'eau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Alsace, l'une des régions les plus "étoilées" par les guides, valorise au mieux et galvaude parfois son important répertoire gastronomique. Malgré l'afflux des touristes et une banalisation certaine, sensible à Strasbourg et dans plusieurs cités historiques situées sur la Route des Vins, bon nombre de restaurants se révèlent de qualité et, assez souvent, fort conviviaux. Les familles alsaciennes continuent de les fréquenter avec assiduité et les repas d'amis sont beaucoup plus habituels qu'ailleurs. Il y a foule le dimanche midi dans les restaurants et les fermes-auberges de bonne réputation, même à bonne distance des grands centres (vallée de Munster, Haute-Bruche, "Pays des choux", Ried, région de Brumath, Outre-Forêt, Florival, Sundgau).

Parmi les recettes et plats traditionnels d'Alsace figurent notamment la tarte à l'oignon (Zewelkueche), le cervelas vinaigrette, les asperges (Sparichle) accompagnées de trois sauces, cette potée typique que le Baeckeoffe, la tarte flambée (Flamekuche ou Flammekueche voir recette au dessus du texte) autrefois spécialité d'une partie du Bas-Rhin proche de Strasbourg, la choucroute, le Schiffala ou Schiffele, la pâte roulée au porc et au veau Fleischscnacka. Le gibier-droit de la chasse est particulier dans la région-et les cochonnailles, malgré la faible production porcine locale, ont la part belle.

Les carpes frites sont une spécialité du Sundgau.

Le pâté de foie gras d'oie, produit depuis le XVIIe siècle, est une spécialité alsacienne autant que landaise ou périgourdine. Une version de ce pâté, sous une croûte de pâte ronde, fut présentée en 1780 à la table du gouverneur militaire de Strasbourg. L'Alsace n'élève pas beaucoup plus d'oies que de porcs, dont elle fait pourtant une abondante consommation charcutière. En revanche, elle élève de plus en plus de canards pour la production de foie gras.

Les desserts traditionnels sont nombreux: Kugelhopf ou Kougelhopf, dont le nom est souvent francisé en Kouglof, tartes aux fruits, notamment aux quetsches et au fromage blanc, grande variété de biscuits et de petits gâteaux, appelés Bredala (les spécialités de l'Avent), pain d'épices.

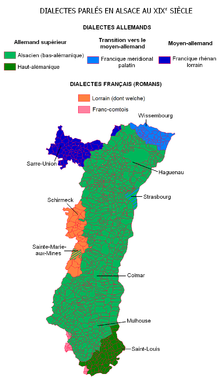

Les dénominations de produits et de plats, en dialecte, varient beaucoup d'une région à l'autre: les transcriptions hasardeuses, parfois les francisations assez abusives, comme "tarte flambée", sont pléthore. Ainsi, que l'on transcrive Baeckeoffe, Bäckkeoffe, Baekoffa, Baekenoffa, Baekaoffe, il s'agit toujours d'un mélange de viandes, de pommes de terre, d'oignons, arrosé de vin blanc, très longuement cuit au four dans une terrine hermétiquement fermée. Bien que les termes dialectaux plus ou moins francisés puissent s'écrire entièrement en lettres minuscules, l'usage de la majuscule initiale, à l'allemande, s'est souvent conservé.